2024.03.28

暖冬の影響で例年より早く、

1月末あたりから飛散の始まった2024年のスギ花粉。

その後、バレンタインデー前にはすでに本格飛散になったが、

3月になってから、逆に天候不順、低温傾向が続いて、

花粉飛散量はちょっと下火になっています。

サクラの花の開花も全国的に遅れているようで、

これもスギ花粉の指標となります。

外来で毎日診てると分かるのですが、

今年は例年に比べてこの時期重症化している人が少ない。

ただし、来ます、大津波。

天気予報を見ると、この週末から天気が回復し、

気温もぐんと上がる見込み。

スギ花粉の「在庫」はまだかなり残ってると思われるので

ここで「在庫一掃大出血サービス」になる可能性が極めて高い。

加えて、黄砂の大量飛来とヒノキの開花も始まるはず。

スギ花粉症の皆さん、大津波が来ます。

土日は頑丈な建物の中に入って一歩も外へ出ず、

命を守る行動をとってください。

くれぐれも窓を開けて、外の様子を見る、

などということはしないでください。

2024.03.27

花粉症シーズンですが、この時期、

他院で治療していてよくならない、

という方も多く来院されます。

驚くのは花粉症の治療といいながら、

ただ薬を出すだけ、の医療機関が非常に多いこと。

内科や皮膚科などでついでに花粉症の薬をもらってる、

という方はまだしも、

耳鼻咽喉科でも全く検査、指導をしない、という施設もあるようです。

問診は大事です。

職業や、学生さんなどは所属する部活動、スポーツクラブは必ず訊きます。

毎日オフィスで仕事をしてる人と、

昼間中バイクに乗って郵便配達をしてる人では

指導の内容が自ずと変わります。

副鼻腔炎や鼻中隔湾曲症の合併の有無は

耳鼻科でなければ分かりません。

そして当院では、花粉症の患者さん全員に検査をします。

そうでないとその人に合った治療ができません。

まず、抗体検査。

花粉症はスギだけなのか、ヒノキもあるのか。

そして、その体質の強さはどうなのか。

ダニ、ホコリの通年性アレルギーの合併はあるのか。

イヌやネコのペットは飼っているがその影響はどうか。

中には10年来の花粉症といわれながら、

調べて何も反応が出ず、

花粉症ではないことが判明した方も毎年何人かいます。

また、抗原を調べることによって翌年からは、

シーズン前に来院いただき、

あなたはスギだけだから60日分、

あなたはスギ・ヒノキなので90日分、

いついつから飲んでください、というように

患者さんはシーズンに一回来院すればいいことになり、

お互い助かります。

同時に総IgEを測定します。

調べた範囲の抗体が陰性でも、総IgEが高値の場合、

何かしらのアレルギーがあると考えられます。

そして重要なのが血中好酸球です。

アレルギーとはそもそも免疫という体を守るシステムが

体に不利に働くもの。

例えばスギ花粉は体に無害ですが、

これを外敵と誤認して、抗体を作って、

くしゃみで吹き飛ばそう、鼻水で洗い流そう、

鼻詰まりで体への侵入を防ごうとしてるわけです。

体を守る免疫システムは抗体を介する「液性免疫」と、

もうひとつ白血球による「細胞性免疫」があります。

白血球のうち、細菌感染に対応するのは好中球。

ウイルス感染にはリンパ球が中心となって、これらを攻撃します。

ところが、本来は寄生虫担当の好酸球という白血球が、

抗原に対し攻撃を加えることがあります。

好酸球は普通の抗原抗体反応によっても

局所のアレルギー反応にかかわるのですが、

人によっては抗体が一切無いのに

血液中の好酸球だけが増多している例があります。

近年、好酸球整備副鼻腔炎や好酸球性中耳炎の研究が進み、

以前はよくわかってなかった好酸球のふるまいが、

だんだん明らかになってきました。

このような好酸球主導型アレルギーでは、

好酸球が直接抗原を攻撃します。

その際に細胞障害物質を放出して、粘膜にも刺激を加えるので

炎症が起きるのです。

花粉症の治療の中心は第2世代の抗ヒスタミン薬ですが、

これは抗原抗体反応によってマスト細胞から放出された

ヒスタミンが様々な症状を起こすため

これをブロックすることで症状を抑えます。

ところが好酸球によるアレルギー反応は、

必ずしもヒスタミンを介さないので、

スギIgE抗体陰性、好酸球増多の人に

抗ヒスタミン剤をいくら使っても

症状はなかなかよくなりません。

このようなタイプではステロイド剤をうまく使って

好酸球の活性を抑制することによって、

驚くほど症状が改善します。

一口に花粉症といってもそのタイプは様々です。

アレルギーは、まず検査をし、

そのタイプ、メカニズムに応じた治療をしないと

症状はなかなかよくなりません。

患者さんの自己申告で、

花粉症なんです。

あ、そう、じゃあ薬出しとくから飲んでね、

では花粉症の治療はできません。

2024.02.18

ここに来て関東地方は花粉シーズンに入り、

外来は年に一度、花粉症の薬を取りにくる患者さんで

たいへん混雑しています。

今年は暖冬の影響で、いつもはバレンタインデー過ぎからね、

といってるのがすでに本格的に飛んでいます。

その一方で、インフルエンザ、コロナも流行が続いており、

発熱で受診→検査でインフルエンザ、あるいはコロナと診断

→インフルエンザの薬、あるいは解熱剤を処方

→ついでにカルテの過去のアレルギー検査結果から

花粉症の薬を3か月分同じ処方箋に、

というパターンの患者さんが非常に多い。

こんな経験は初めてです。

患者さんにとっては一回で済んじゃうので、手間が省けるし、

コロナあるいはインフルエンザで5日間の自宅待機になるので、

その間、花粉を浴びないので花粉症の症状もリセットされる、

という一石二鳥効果もあるのですが。

最近特に、発熱したが1日で解熱したという方、

あるいは熱はないがノドが非常に痛く体がだるいという方、

微熱があったが花粉症のせいだと思っていた方、

の新型コロナ患者さんが非常に多いので気を付けてください。

2024.02.03

2月の第1土曜日は、きまって大混雑。

つまり、花粉症の薬を取りに来る患者さんの、

最初のピークがここなのだ。

ここで90日分処方すれば、

患者さんは今シーズンはもう来院しなくて済むので、

お互いにラク、ということになる。

言い換えれば、ここから花粉症シーズンがスタート、

まさに「立春」ということだ。

このブログ2019年。

同じようなこと書いてるけど、

この時代はまだ新型コロナのない時代。

B.C.、すなわちコロナ紀元前なのだ。

A.D.の現代では花粉症の患者さんと、

新型コロナの発熱患者が入り乱れて、もう大変。

むろんインフルエンザもあり、

こちらはA型からB型にシフトしつつあり。

今日あたりは、これらに加え、

扁桃周囲膿瘍の緊急手術なんかが入って、

もうてんやわんや。

来院者は半日で約160名だが、

コロナ、インフル及びその疑いがずいぶん多かった印象。

熱が下がったのでちゃっかり待合室で待ってる人なんかもいて、

気が抜けず、ヒヤヒヤです。

こうしてみると2019年のブログがずいぶん呑気なものに見えるなあ。

2024.01.20

連日外来ではインフルエンザA、インフルエンザB、新型コロナ、

そして溶連菌、急性中耳炎などの発熱患者さんが

入り乱れててんやわんやですが、

ここに来てスギ花粉症患者さんが増えてきました。

毎年の花粉症の患者さんには、

シーズン分、2か月分、3か月分のお薬をまとめて処方しています。

スギ花粉の飛散開始宣言はまだなのですが、

飛散開始とは2日以上連続して花粉飛散が確認されることが条件なので、

実はすでに東京で花粉の飛散は確認されています。

なので来院される方でスギ花粉の抗体がクラス4以上の方などは、

すでに花粉に反応して鼻がムズムズしたり、

目のかゆみを感じる方が出ています。

気になる今年の花粉の飛散量ですが、

昨年に比べてはやや少ないという予想になっています。

ただしこれは、昨年2023年が史上最高レベルの花粉飛散量であったためで、

例年に比べれば並~やや多いという予想ですので、

十分に警戒してください。

昨年の大量飛散を受けて、

自身のスギ花粉抗体価が上昇している方が多いと思われ、

同じ花粉量でもより強い症状が出ることがありますので、

かえって昨年より重症化する方もあるでしょう。

スギ花粉量の量は、前年夏の気温が高く、

日照時間が長く、降水量が少ないと増えるといわれています。

実は昨年の猛暑はこのすべてに合致しているのですが、

いっぽうで大量飛散の翌年は花粉量が少ない、

というデータがありますので、

これらを総合的に加味しての飛散予測だと思われます。

昨年5月まで続いた新型コロナによる

マスク規制が無くなって迎える久々の花粉シーズンですが、

花粉症をお持ちの方は感染症対策とは逆に、

室内でマスクを外しても

屋外では必ずマスクをしてください。

2023.11.02

朝のニュースを横目で見て、オヤッと思った。

「PFAS」?

このニュースは、これでした。

実は、ワタシがこのニュースに反応したのは、

耳鼻咽喉科医としては「PFAS」は有機フッ素化合物ではなく、

「Pollen Food Allegy Syndrom」のこと、

日本語で言うと「花粉・食物アレルギー症候群」だったからです。

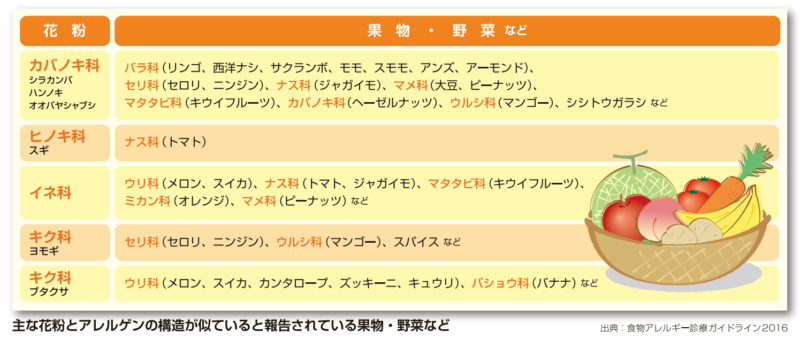

野菜や果物を生で食べた時に

唇・口・喉などにイガイガ感やかゆみ・腫れなどアレルギー症状を引き起こす、

口腔アレルギー症候群(Oral allergy syndorome-OAS)のうち、

花粉に対する感作が原因になるものを

PFASと呼びます。

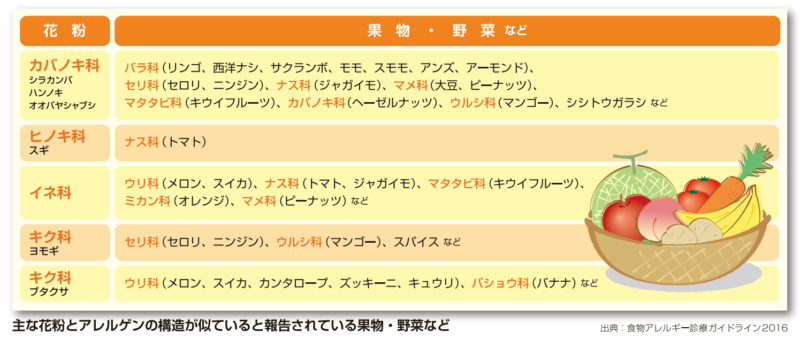

花粉の表面抗原と、

ある種の野菜、果物の表面のたんぱく質の形が似ているので、

花粉に対する抗体が野菜・果物に対して反応してしまう現象で、

強い花粉症体質を持っている方に

しばしば現れる病気です。

通常、アレルギーは抗原物質が繰り返し体内に入ることで、

身体が反応し、それに対する抗体がつくられるのですが、

この場合は花粉で感作されるので、

仮にその食物を食べたことがなくても

アレルギー反応を起こす可能性があります。

読みは「ピーファス」ですが、

フッ素の方もアナウンサーは「ピーファス」と言ってたから

混乱しそうだ。

ところで、この間の津市での鼻科学会で面白い話を聴きました。

カバノキ科花粉によって引き起こされるPFASの代表的なものに

リンゴアレルギーがありますが、

このアレルゲンの強さがリンゴの品種によって違うそうです。

具体的には、欧州の研究では、

ゴールデンデリシャスは抗原となる Mal d 1 量が多く

ほぼ全ての OAS 患者が症状を示すいっぽう、

サンタナは Mal d 1 量が少なく半数の患者は無症状で食べられるようです。

日本の品種でも同じ研究が行われ

「こうとく」「シナノレッド」のアレルゲン量は

「サンふじ」「サンつがる」に比べて数倍高いことがわかったとのこと。

また、抗原となるMal d 1 量は、

もぎたては少ないが、貯蔵、輸送のストレスにより

同じ個体内でも増加するそうです。

ということは、PFASでリンゴが食べたい人は、

サンつがるのリンゴ狩りでもぎたてを食べれば、

安全に食べられる可能性が高いわけだ。

でも、リンゴ狩りに行って入園料を払って、

リンゴをひと欠け、ふた欠けしか食べない、

ということはあり得ないから、

その作戦はやっぱ、ダメですね。

以上、花粉・食物アレルギーのPFASのお話でした。

2023.09.02

度々ブログを読ませていただいています

耳鼻科医の小倉先生に質問なのですが、

小2の子供の持久力をあげるためにスイミングを考えています。

ですが、息子は花粉症もハウスダストなどのアレルギーも強くあり、

スイミングにより悪化することもあるとネットの記事で読み心配です。

現在も風邪を引くとアレルギーが強く出て完治までものすごく時間がかかります。

先生はアレルギーのある子のスイミングについてどうおもわれますか?

*****************************************************************************

コメント欄にこのような質問をいただきました。

実際に診察もしていないし、

検査データもありませんので、

あくまで一般論としてのご回答です。

結論から言えばアレルギー性鼻炎、花粉症の子にスイミングをやらせるのは賛成です。

屋内プールの環境は温度は一定で湿度も高く、

ハウスダストやダニはもちろんスギ花粉症シーズン中であっても

花粉の飛んでいない空間です。

プールの水の塩素が鼻粘膜を刺激する可能性もありますが、

鼻からプールの水を吸引するわけでもなく、

塩素そのものは刺激物質ではありますがアレルゲンではありません。

水泳の上達につれ反応は少なくなることが考えられます。

冬場はプール内外の気温差が大きくなり、

これにより鼻炎症状が惹起されることがありますが

多くは一過性です。

呼吸機能の訓練、免疫機能の改善については、

特に喘息ではその効果が認められ、

小児喘息についてはスイミングの有効性が示されています。

アレルギー性鼻炎、喘息と並ぶ

3大アレルギー疾患のもう一つアトピー性皮膚炎に対しては、

皮膚への直接的な侵襲から、

スイミングは推奨されていないようですが、

ワタシはアレルギー性鼻炎に関しては、

プラス面、マイナス面を考えると

トータルではメリットの方が多いと考えます。

少なくとも、花粉症シーズンに

屋外でサッカーや野球をやらせるよりは

はるかにいい、ということは確実です。

免疫能、呼吸機能の改善により風邪をひきにくくなれば、

それも鼻炎症状の改善につながると思います。

まあ、本人の意思がもっとも重要で、

やりたくないものを無理にさせることはないですが、

本人がやってみたい、というのであれば

アレルギー性鼻炎を理由にスイミングをあきらめさせる理由はないでしょう。

以上、ご参考までに。

2023.05.12

2023年のスギ・ヒノキ花粉飛散量は

かつてないほどの大量飛散だったようです。

ようやくスギ、ヒノキともに飛散が終了しましたが

この前書いたように、その余波はまだ続いています。

「アフターマス」

この前書かなかった、もう一つの「余波」に

アレルギーの連鎖があります。

スギ、ヒノキの飛散が終わったこの時期になっても

くしゃみ、鼻水などアレルギー症状が続いてる人がいます。

イネ科の花粉症を持ってる方がいるので、

それらがすでに始まっていますが、

ダニ、ホコリのアレルギーの方も反応しています。

たとえば血液検査のRASTのスコアがクラス2くらいだと、

通常は大掃除でもしないかぎり

ダニ、ハウスダストのアレルギーの症状は出ない場合が多い。

抗原としてのハウスダストは1年を通じてそれほど量の変動はなく、

ダニに関しては、ダニのアレルゲンは、ダニの死骸とフンなので、

ダニの増殖期である夏前にフン関連の抗原が増え、

ダニの大量死滅期である秋口に市街が増えるので

抗原量が増加します。

では、なぜ今の時期に

ダニ、ホコリのアレルギー症状が増悪するのか?

スギ花粉症の人はスギ花粉に対するIgE抗体を持っていますが、

スギ花粉は侵入するとマスト細胞にとりついたこのIgE抗体と反応し、

マスト細胞から化学伝達物質が放出されます。

それらが粘膜を刺激して

クシャミ、ハナミズなどの発作をおこすのですが、

さらに放出された化学物質の中には、

次の花粉侵入に備えて、

免疫細胞を動員してくる働きを持つものがあります。

シーズン初めにスギ花粉症が発症するまでには、

ある程度の量のスギ花粉の侵入が必要ですが、

いったん「スイッチが入る」と、

今度は少量の花粉、場合によっては

温度、気圧、湿度の変化などの非特異的刺激によっても

容易にアレルギー症状が導かれることになります。

鼻の中が「臨戦態勢」になるので、

ちょっと草むらでウサギがガサッと音を立てても

敵襲かと思って、マシンガンを乱射する感じです。

このような仕組みで、

花粉症のコントロールが不良で

ハウスダストやイエダニのアレルギーを持ってる方は、

普段症状を起こさないようなレベルのダニやホコリの侵入に対しても

激しいアレルギー発作を起こしてしまうのです。

ほかにも、1,2か月花粉症でハナがずっと出ていると

鼻粘膜が荒れて表面の線毛機能が低下するため、

抗原が長く鼻粘膜にとどまりがちになり

アレルギー細胞との接触時間が増えるため、

少量の抗原暴露でも多量の抗原が侵入したのと

同等の反応が出ることも考えられます。

いずれにせよ、そんな状態にしないために、

花粉症はきちんと治療しておきましょう。

2023.05.01

お医者さんはどうしても自分の使い慣れた薬を使う傾向にあります。

例えば、小児科のセンセイは、

大人のセキの患者さんに咳止めとして

「アスベリン」という薬を出すことが多い。

しかし、内科のセンセイは、

おそらく「メジコン」が第一選択薬でしょう。

どちらも「中枢性鎮咳薬」で作用機序は同じですが、

「メジコン」は1~12歳の子どもに使うと

3人に1人の割合で副作用が出るとの報告があり

また、海外では市販薬を高用量に改造したものが年少者に濫用され、

「危険ドラッグの入り口」になっていることもあり、

日本でも注意喚起が行われています。

いっぽうアスベリンには、そのような副作用がなく、

0歳の子供から安心して使用できるので、

メジコンも小児用製剤があり、

能書き的には0歳3か月から使用可能ですが、

小児科のセンセイの咳止めはほぼアスベリン一択です。

アスベリンは散剤とシロップ、ドライシロップがあります。

なのでたまにお母さんが咳の風邪でかかった場合、

小児科医はつい使い慣れたアスベリンを

大人用の錠剤で処方するのです。

ところが、大人ではメジコンに目立った副作用は認められず、

鎮咳薬としての効果はアスベリンよりかなり強いので

内科医は迷わずメジコンを処方するのです。

これぐらいでは、さしたる問題はないのですが、

他科の疾患に対し無理やり当てはめようとすると、

上手くいかないこともあります。

皮膚科の先生は抗ヒスタミン剤を多用します。

抗ヒスタミン剤とはかゆみの原因となる

ヒスタミンという化学物質をブロックする薬ですが、

花粉症の第1選択薬も第2世代の抗ヒスタミン剤とされています。

なので、皮膚科のセンセイの中には、

今出してるクスリが花粉症の薬でもあるので、

耳鼻科にかからなくてもいい、

と患者さんに説明する方もあるようです。

これは必ずしも間違っていないし、

それで済むならワレワレも助かります。

薬の効果が不十分だと、

皮膚科医は別の抗ヒスタミン剤をもう1剤加えます。

この処方はアトピー性皮膚炎などでは

普通に行われることのようですが、

耳鼻科医はこのような処方をしません。

そもそも耳鼻科の「アレルギー性鼻炎」の病名では

抗ヒスタミン剤の2剤併用は保険診療上認められていないので

査定されてしまいます。

抗ヒスタミン剤はその構造式から

「三環系」「ピペラジン系」「ピペリジン系」

「アゼパン系」「ジアゼパン系」「フェノチアジン系」

といくつかのグループに分類されます。

「三環系」はアレロック、クラリチン、アレジオン、ルパフィン、デザレックス、

「ピペリジン系」はアレグラ、エバステル、タリオン、ビラノア、

「ピペラジン系」はジルテック、ザイザル、

「アゼパン系」はアゼプチン、

「ジアゼパン系」はレミカット

「フェノチアジン系」はゼスランなどが代表的な薬です。

ここで注意していただきたいのは、

これはあくまで構造式の違いによる分類であって、

薬効の強さのグループ分けではありません。

花粉症の抗ヒスタミン剤として

一番効果の強い薬のアレロック、ルパフィンと、

一番弱いクラリチンはともに同じ三環系です。

さて、皮膚科のセンセイは、

このグループ分けを考慮し、

アレジオンに加えて、アレグラ、

それでもダメならゼスランも入れとけ、

みたいな抗ヒスタミン剤のてんこ盛りで

攻めてくることがあるようです。

しかし、これでは花粉症は抑えられません。

花粉症の症状を起こす主たる物質は

抗原抗体反応により

鼻粘膜に浸潤したマスト細胞から放出されるヒスタミンなのですが、

ほかにも様々なケミカルメディエイターが放出、産生されます。

その中でロイコトリエンという物質が特に重要です。

大ざっぱに言ってヒスタミンはクシャミ鼻水の主因となり、

ロイコトリエンが鼻詰まりをきたす、と考えていいでしょう。

ヒスタミンの反応は即時的でロイコトリエンのそれは遅発型、

という特徴もあります。

なので中等症以上の花粉症の治療は

抗ヒスタミン剤と抗ロイコトリエン剤を併用する、

というのが基本です。

皮膚科のセンセイは

この抗ロイコトリエン剤の使用経験があまりないので、

花粉症の治療を失敗することがあります。

逆に小児科のセンセイは抗ロイコトリエン剤が大好きです。

ロイコトリエンという物質は喘息において

気管支を収縮させる作用をもつため、

気管支喘息の予防薬として抗ロイコトリエン剤を

普段から多用しているからです。

いっぽうで抗ヒスタミン剤に関しては、

気道の杯細胞からの粘液分泌を抑制し、

痰の排出を困難にさせる、

痰の粘稠度を高めるという作用があるために、

これを嫌う小児科医もいます。

今年は抗ヒスタミン剤を用いず、

抗ロイコトリエン剤だけで、花粉症の治療を試みた

小児科のセンセイの処方もお薬手帳で見ましたが、

やはりこれも無理です。

「アトピー性皮膚炎」「気管支喘息」「アレルギー性鼻炎」は

同じメカニズムで起こる類縁疾患で、

クスリも共通に用いられるものがかなり多いですが、

やはり「アトピー性皮膚炎」や「気管支喘息」の枠組みで

中等症以上の「花粉症」を正しく治療することはできません。

花粉症は効能が「花粉症、アレルギー性鼻炎」と

書いてある薬だけ飲んでれば済む、

ということではない。

整形外科のセンセイが、

じゃあ、ついでに花粉症のお薬も出しとくね、

ってのは、もう全然ダメってことです。

2023.04.29

今年の花粉症が大量だったので、

他院から薬をもらっていたが

症状がひどくてこちらに受診、

という方を今シーズンは数多く見ました。

一応「花粉症の薬」が出ているのですが、

なるほど、これではダメだろうというケースが多いです。

まず何でもアレグラを出す医者が多い。

アレグラ、一般名フェキソフェナジンは、

市販薬の強力なCMキャンペーンにより、

もっとも知名度が高い花粉症の薬だと思います。

だが、その効果はあらゆる薬の中で最も弱いランキングです。

スギ花粉のスコアがクラス4以上の人には、

今年の飛散量だとこの薬ではまず無理でしょう。

だが、もっと問題なのは、薬だけ出して何の説明もしない医者が多い。

例えば、内科のセンセイが、糖尿病の患者さんを治療するとき、

薬を出すときに、必ず生活指導をするはずです。

食事の量や内容、時間などのほか、

運動や体重のコントロールなど、

いろいろ細かく指導、指示をするはずです。

だが、花粉症の患者さんに対してはそれらを行わない医者が多い。

例えば糖尿病の薬を毎日かかさず飲んでいても、

朝昼晩と糖質たっぷりの食事をとり、

間食にケーキや甘いものを食べていたら

血糖値は改善されないでしょう。

花粉症も同じこと。

薬を飲んでいるからと言って、

外遊びをしたり、布団洗濯物を外に干してしまっては、

症状がひどくなるに決まっています。

耳鼻科だからといって

花粉症の患者さんのハナを吸引したり、

鼻にスプレーをしたりの治療をすることはありません。

鼻粘膜の過敏性をきたしている花粉症患者さんに

鼻処置を行えば、数時間は鼻水クシャミが止まらないでしょう。

当院で行っていることは、

体質に合った薬の選択と、その人にあった生活指導です。

多分、花粉の少ない年はテキトーなクスリ出してしておけば

患者さんは症状が出ても、こんなものか、仕方がないと

シーズンが過ぎるまで我慢していたのでしょうが、

今年はどうも我慢しきれなくなった方が多かったようです。

今年「破綻」しちゃった方は、来年は早めにご相談ください。