2024.01.04

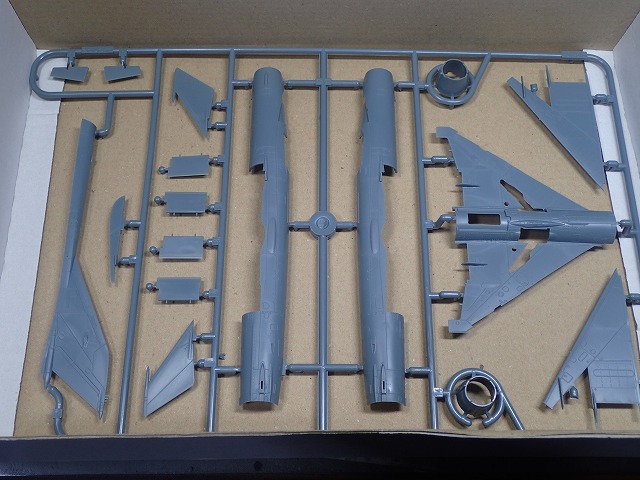

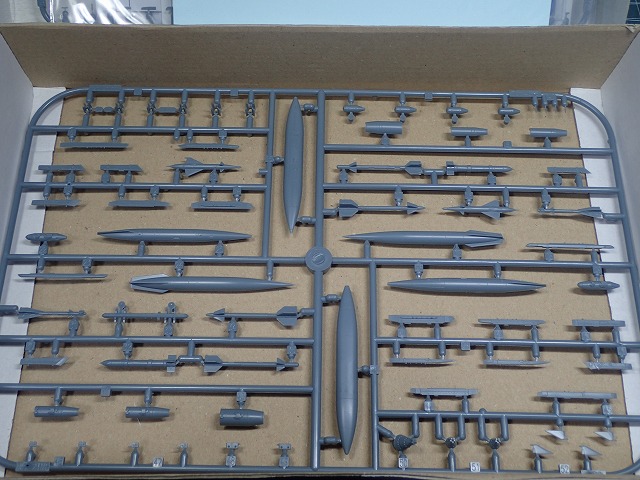

大晦日、ついフラフラとアマゾンでポチってしまった禁断のプラモデル。

1/12のF1モデルは本家タミヤからはウイリアムズFW14Bが

1992年に発売されて以来30年以上ニューキットは出ていない。

他のメーカーを含めてもフェラーリF2002が2003年に

ドイツレベルから発売されたのみなので、

そこから20年間新作キットは無かった。

その間に、タミヤの過去のキットはすべて作り倒し、

イタリアのすでに倒産しているプロター社から発売されていた

1/12のF1キットもヤフオクで中古を入手してすべて組み上げた。

タミヤのキットと被っていたフェラーリ312T、312T4、ルノーRE20は除く。

エレールから出ていたリジェのキットも組んでしまった。

ここに来ていきなり新作が2つも。

ひとつはモンモデルという中国のメーカーから、

セナプロコンビで1988年に全16戦中15勝して

アイルトン・セナに初のワールドチャンピオンをもたらした、

マクラーレンホンダMP4/4。

もう一つはその1年前、ホンダエンジンを積んで

アイルトン・セナと日本人初のF1パイロット中島悟のコンビでシーズンを戦い、

歴代最多の通算6勝を挙げ、のちにモナコマイスターと呼ばれることになる

アイルトン・セナがモナコGPで初勝利をあげたロータスホンダ99T。

これがマカオの模型メーカーBEEMAXから発売された。

膨大なプラモデルの在庫を抱え、

もうこんなビッグモデルを作る時間があるのか、

と思い、購入をためらっていたが、

タミヤと違い、海外モデルは今買わなければ手に入らなくなる可能性が高い。

値段もそれぞれ27000円、23000円と高価。

マルボロ、キャメルの別売デカールも注文したので、合計56301円の出費になった。

しかし、例えばタミヤのウイリアムズFW14Bは今、アマゾンで35900円もするし

フェラーリF2002に至っては現在生産していないので

ヤフオクでは15万円の値がついてる。

価格的には安いくらいだ。

しかも、この車種選定が美味しすぎる。

ということで大みそかに紅白を見ながらポチってしまったこの2台が

正月休みに相次いで到着した。

とりあえず棚の上の方にしまっておいたが、

果たして、1年後、この2台は完成しているだろうか。

ちなみに2003年に購入したフェラーリF2002は

開封はしたものの、まだ手付かずです。

2023.08.16

今月号のタミヤニュースの巻頭に

大人になって古いプラモデルを作る醍醐味とは、

少年時代には持ちえなかった工具や塗料と

スキルアップした製作技術を用いて、

当時達成できなかったイメージ通りの作品を作ることが出来ることだ、

みたいなことが書いてあって、

激しく同意した。

例えば、当時は技術的についに完成させることが出来なかった

1/12のF1モデルなどもそうであり、

エアブラシを持っていなかったために

再現できなかった戦車や飛行機のボカシ迷彩。

このことは以前も書きました。

これもその一つ。

急に作りたくなってオークションで購入。

タミヤの1/72フライトシリーズの「鍾馗」は

初版は1964年、このボックスアートは1970年の再販時のもので

ワタシが買ったのも確かにこのパッケージでした。

当時¥100。

当時は塗装はすべて筆塗りしかできないので、

この説明書のうち一番上と一番下はボカシ塗装なので作れない。

本来なら2番目の塗装が無難だが、

ボックスアートにあった3番目の

「赤×銀」がカッコ良くてどうしても作りたかった。

ボカシがなければ大丈夫だろうと思ったが、

マスキングテープもない当時、

フリーハンドの筆塗りでヘロヘロの赤ストライプになってしまい、

思い描いていたイメージとのギャップに非常に悲しい思いをした。

だが、今ならできる。

ということで製作開始。

ランナーの外枠がない昭和40年代のプラモのテイスト。

ナツカシイ。

コックピットは無し。

ムカシはこれが標準だった。

ゆえにパイロットは宙ぶらりん。さぞ心細かろう。

ともかく部品少ないので、手間は塗装だけ。

説明書に無い追加工作はアンテナ線以外一切無しで完成。

あれから54年の歳月を経て再現された赤×銀の鍾馗。

小学5年生のワタシはこれが作りたかったのだ。

このフライトシリーズには、こんなスタンドが付属します。

脚をたたんだ飛行状態にするか迷ったが、

離陸直後、ということで。

ついでにこちらも並行して製作。

同じく1/72の「鍾馗」だが、こちらはハセガワ製。

こちらは1996年発売だが、原型は1973年発売。

従来のキットにホワイトメタル製の40㎜砲付きのスペシャルエディション。

タミヤの鍾馗から10年たって、コックピットはバスタブ式になりました。

だが、操縦桿などはありません。

カラーリングはほぼ同じ。

タミヤの方は「飛行第47戦隊・震天制空隊機」

ハセガワ製は「飛行第47戦隊・第2中隊 成増飛行場」

と説明書にあります。

尾翼のマークは数字の「47」をデザイン化したものらしい。

太平洋戦争当時の日本陸軍戦闘機は

一式戦闘機から四式戦闘機までがあり(五式戦闘機は正式名称ではない)

それぞれ一式戦「隼」三式戦「飛燕」四式戦「疾風」のニックネームがあるが、

この二式戦「鍾馗」のネーミングはちょっと異質である。

大出力エンジンのための太い機首と、

軽量化のために絞り込んだ短い胴体は

軽快な「隼」、優美な「飛燕」、端正な「疾風」と比較して、

いかにもごつくて、力強い。

また連合国側の呼称であるいわゆるコードネームも

「隼」は「オスカー」、「飛燕」は「トニー」、

「疾風」が「フランク」なのに対し、

「鍾馗」のそれは「トージョー」である。

おそらく東条英機からとったと考えられるが、

やはり異質である。

そもそも「鍾馗」の戦闘機としての役割は

飛来する敵爆撃機を迎撃するインターセプターであり、

その意味で中国で疫病神を追いはらい魔を除くと信ぜられた神である

「鍾馗」のネーミングは実にしっくりくる。

その任務のために軽快性、旋回性を犠牲にして、

上昇力と高速と重武装が求められた。

12.7㎜機銃に変わって搭載されたこの40㎜砲もそのための装備だ。

こちらの震天制空隊はB29に対し、体当たり攻撃を行ったという。

ただし、パイロットは落下傘で脱出、生還することが求められており、

いわゆる特攻とは少し異なるが、成功率は高くなかったようだ。

日本陸軍機として疫病退散の期待を込めた「鍾馗」、

子供のころ夢見た赤×銀のカラーで作りました。

なんたって赤×銀のカラーリングはウルトラマンカラーなので、

まさに外敵から国民を守る、というイメージにぴったりだなあ。

2023.08.14

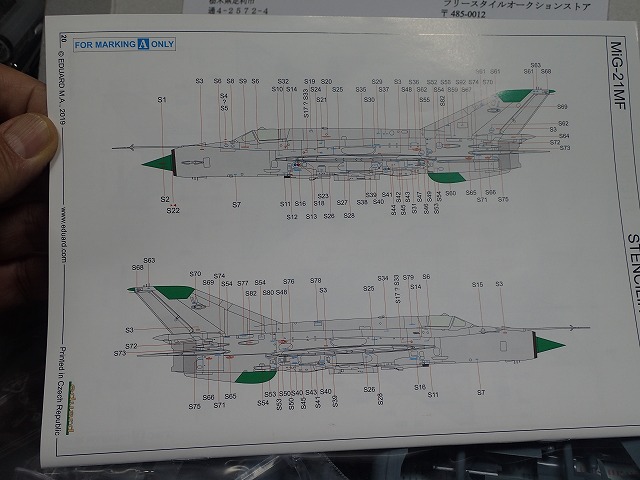

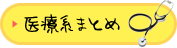

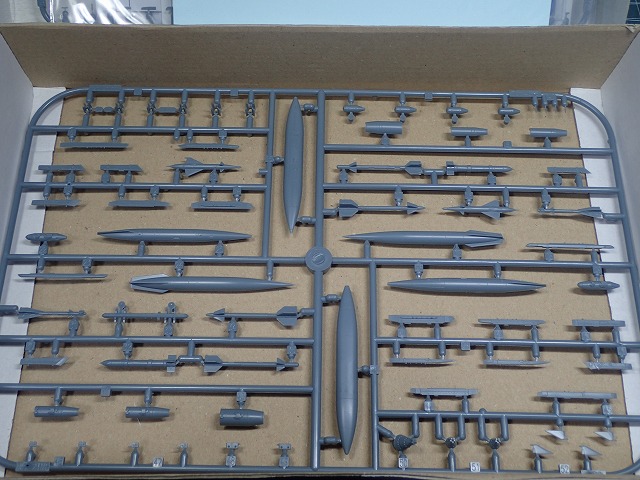

このあいだエデュアルドのMiG-21を作って、

その精密さ、正確さにすっかりぞっこんとなり

また欲しくなりネット購入。

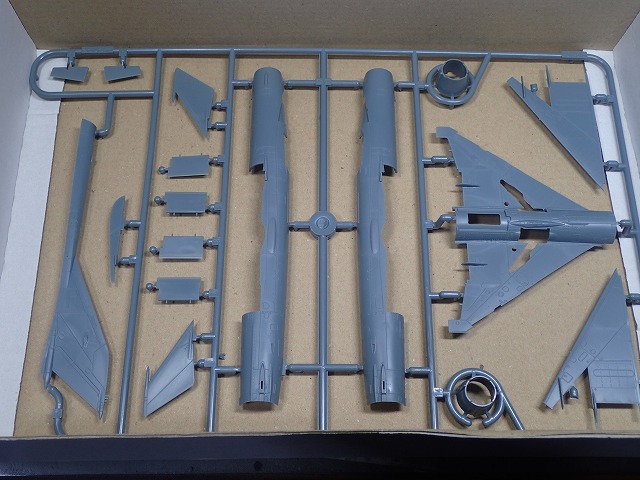

これはMiG-21PFとMiG-21PFMのコンボキット。

しかもウィークエンドエディションでは無く、

エッチングやレジンパーツのついた高級版

プロファイルパックというやつだ。

しかもエッチングは彩色済み。

さらに豪華写真集付属、であったが

これが全部チェコ語で読めない。

でもまあ、写真は参考になります。

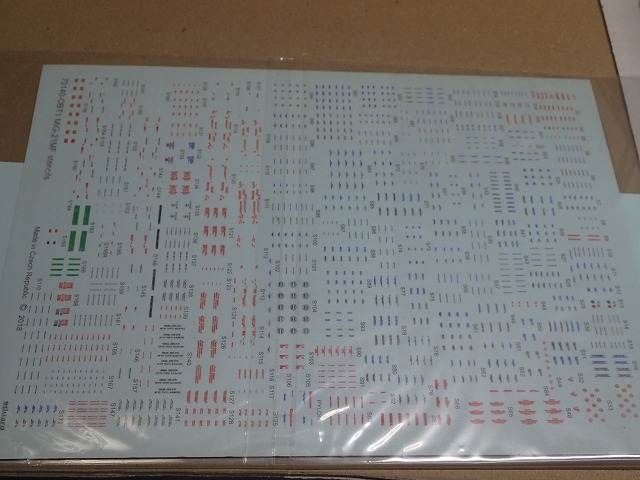

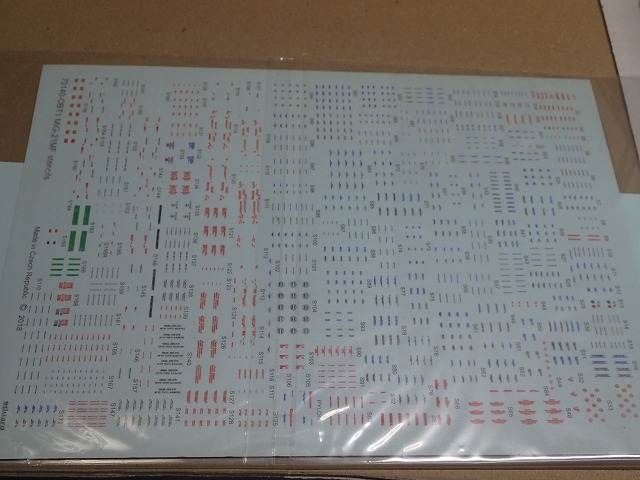

そして全部で14機分のデカール入り、と書いてあったが、

すべてチェコ空軍のもので、ほとんど無塗装銀の地味なやつ。

で、お盆休み中に完成しました。

奥がMiG-21PF、手前がMiG-21PFM。

目立った違いは違いはキャノピーと

垂直尾翼の大きさ。

ほか、コックピットや射出シートもだいぶ違うのですが、

完成後はわかりません。(^^;)

無塗装銀はパネルごとにマスキングが必要なのでメンドクサイ。

こちらMiG-21PF。

だが、この無塗装銀がもっともMiG-21らしく、好きです。

フロントのマーキング。

あまり勇ましいとは言えません。

MiG-21PFは初期の量産型で

この機体からレーダーを搭載し、全天候型戦闘機になった。

MiG-21PFMは発展型でキャノピーはこのシリーズから横開きになった。

かわいらしいこのマークは何の鳥なのか。

戦闘機だとワシやタカなどの猛禽類が描かれることが多いが、

チェコの人は平和的なのか。

だがこの機体は反対側にはイラストはない。

ちょっと寂しい。

さて、この後はMiG-21MFのキットもすでに入手済み。

MiG-21は大好きなもんで。

2023.07.04

そして完成、1/72UH-60Aブラックホーク。

ことの発端はヤフオクで、

まとめ買いをしたこと。

箱なしキットがお買い得で、F7Uカットラス、A6イントルーダー,

F-16Dファイティングファルコンの箱なしキット3つセットを

1700円で落札したところ、

「おまけ」でUH-60Aブラックホークのデカールなしキットがついてきた。

部品はそろっており、説明書はついてるのだが、デカールがない。

他のキットの余りデカールから何とかならないかと思ったが、

そもそもヘリコプターは興味ないので、

ストックも、流用できるデカールもなかった。

何しろ「United States Army」だからなあ。

ヒコーキキットのデカールは使えるわけがない。

しかし、欲しくもなかったキットだが、

食品ロスと同じく、キットロスも嫌いなワタシは

何とかこれを完成させたく、

ハセガワのアフターサービスサイトでデカールを問い合わせてみたところ、

このキット、現行品なのでデカールがあるらしい。

ネットの問い合わせフォームでとりあえず「問い合わせ」たはずが、

何故か「注文」になっていて

「デカールを着払いで発送しました」

という返信が来た。

すると、

なんとデカール代のほかに送料、代引き手数料がかかり合計1300円。Σ(゚Д゚)

実はこのキット、アマゾンで送料込み946円で新品が買えるのだ。

もちろん箱付き、デカール付き。

なんと新品買うより高くついてしまった。

まあここでデカール目当てに新品を946円で買うと、

またそのキットがキットロスになってしまうので、意味がない。

それにしても、こんな小さいデカールの配送、もっと安くできないものか。

まあ、こうなったからには意地でも完成させねばならない、

ということだったのです。

キット自体は1985年の発売だが、

40年近く前の古いキットしては非常にいい出来で、

なんといっても1/72の陸軍兵士フィギィアがついてるのが楽しい。

これだけで、気分は「ブラックホーク・ダウン」。

1/72だが、けっこうちゃんとしてます。

パイロット、コパイはもちろん、ガンナーも乗っています。

左右のドアは閉めた状態で組む予定だったのですが、

映画「ブラックホーク・ダウン」を見ると、

飛行中もほぼ全開なので、

全開状態にしました。

ついでにドアも開けておきました。

ついでにウェザリングもやりたいところですが、

もともと作る予定の機体ではなかったので、

そんなに時間をかけたくなかったため、スミ入れのみ。

細かい作業はハショってサクサク作りましたが。

けっこう楽しめました。

1300円分は元を取ったかな。

2023.06.21

以前からたびたび記事にしていますが、

ヤフオクでプラモデルを落札する場合、

お目当ての欲しいキットが他の欲しくもないキットとセットになっていて、

仕方なく抱き合わせで入手してしまう、ということが多々あります。

これもその一つ。

そもそもヒコーキはジェット機もプロペラ機も好きだが、

ヘリコプターにはあまり興味がない。

しかし、フードロスと同じくらいキットロスの嫌いなワタシは、

嫌いなものでも残さず食べる、という性分です。

まあ、キットを組み上げて形にする、

という行為がそもそも好きなので、

そんなに苦痛ではありません。

思入れがないので細かいことを気にせずサクサク作れます。

逆に捨て猫を救った、ケガした鳥を治してあげた、

みたいな満足感があります。

攻撃型ヘリというのもなかなかカッコいいし。

「ブルーサンダー」また観たくなった。

このシーコブラの勢いでもう一機作っちまおう、ということで、

作ったのがコレ。

Mil-28ハボックは旧ソ連の攻撃型ヘリ。

だが、イタリアのイタレリ社製のこのキット、

どうも、おかしい。

ネットでMil-28ハヴォックを検索すると

出てくるのはちょっと似てるがよく見ると全く違う実機の写真。

最初はMil-28の中での型違いかとも思ったが・・・

どうやらこれは例のやつ。

このキットが発売された80年代初めはまだ東西冷戦の時代。

イタレリは実機が公表されるかされないかという時期に、

限られた情報と憶測をもとに、想像力を働かせて

ソ連の最新鋭ヘリを世界で一番早くキット化してしまったのだ。

イタレリは時々こんな「あくまでもイメージです。」

みたいなキットを出しており、

アメリカ初のステルス戦闘機F-117ナイトホークも、

実機の形態が極秘だったため、

1985年にF-19ステルスとして

まったくのフィクションの機体をモデル化してしまった歴史があります。

だが、このキットかなり売れたらしい。

一説にはソ連のスパイも買ったという噂もあり。

あー、あらかじめ知ってたら、こんなヤクザなキットに

限られた人生の貴重な時間を消費するんでは無かった。

こんな、まことしやかな解説文もあるっちゅうに。

まあ、知らぬが仏で作っちゃったし、

キットロスも防いで、形になって良かった、

とは思うのですが・・・

実は、これ、もう一個あるんだよなあ😭

もうこれを作るモチベーションは湧かないなあ。

2023.06.12

ワタシの中での「ベルリンの壁崩壊」によって、

今まで自主規制(?)していた

東欧メーカーのキットに目を向けるようになった。

そして、購入したのがこのキット。

コヴォザヴォディ・プロスチェヨフという舌を噛みそうな前のメーカー、

KPモデルはやはりチェコのメーカーだ。

2017年のリリースらしい。

箱はいわゆるキャラメルボックス。

ボックス裏はカラー塗装図あり。

中身は先のエデュアルドには及ばないが、

スジボリで彫刻もまずまず。

ただ、実際に組んでみるとそれなりに難物であった。

主翼、尾翼など胴体にはめ込む「ダボ」がなく

いわゆる「イモ付け」になっている。

なので、ここに穴をあけピアノ線を入れてダボを作る。

メンドクサイ。

それでも何とか完成。

チェコ空軍の仕様にしました。

カジキマグロなどの記念塗装を別にすれば

全体に東欧の機体は地味です。

このマークが、ワンポイント。

しかし、子供の絵みたいだ。

組み立てには難儀したが、

出来上がるとプロポーションはなかなかのもの。

これ大事なところで、

いかに精密、パチピタであっても出来上がりがブサイクでは困ります。

苦労した分、カワイイというのもアリ。

しかし、こうしてみると

エデュアルドやフジミのキットには

2歩も3歩も譲るのというのは否めない。

でも、組み立て工程を含め、独特の味がある。

で、すでに別デカールをもう一個買ってしまってたりして。(^^;)

2023.06.10

プラスチック・モデルはイギリスで産声を上げ、

しばらくの間はイギリスやアメリカのメーカーがリードしていたが、

1960年代になり日本でプラモデルブームが爆発するに至って、

タミヤなどを中心とした日本のメーカーの品質はみるみる向上し、

先行海外メーカーを次々に間に抜き去って、

世界のトップになりました。

なので、プラモデルは日本が世界一と思っており、

海外の、とくに旧共産圏のプラモデルは眼中になかったが

雑誌の記事からMiG-21のベストキットは

このチェコのメーカーであることを知ってしまった。

ヤフオクで購入。

パッケージはダサいが、

中を見てビックリ。

繊細なモールドと細かいパーツ。

インストラクションもカラーで立派。

そしてこの気の遠くなるようなコーションマーク。

これで2300円はお買い得であった。

MiG-21にはいくつかのバージョンがあるが、

購入したこのキットにはポーランド空軍のカジキマグロと

シリア空軍のへんてこな迷彩(?)の2種なので、

ここはカジキマグロで行ってみよー。

実はエデュアルドのキットには

エッチングパーツなどが入った高級品の「プロフィパック」と

それらが省略された「ウィークエンドエディション」があり。

コイツは「ウィークエンドエディション」。

しかし、精密すぎて到底ウィークエンドで完成、

というわけにはいきませんでした。

ちなみに、チマチマとしたコーションデカールは、

ほぼすべてオミットしちゃいました。

この機体は何かの記念塗装で実際に展示されてるらしい。

モチロン、実戦向きではありません。

模型映えする楽しい塗装です。

そういえば、全日空にクジラのジャンボジェットがありました。

なぜにカジキマグロなのかはわかりませんが、

MiG-21のNATOコードネームが「フィッシュベッド」

であることに関係してるのだろうか。

そもそも「フィッシュベッド」という名称は

NATOがつけたあだ名なので東側諸国は用いないが、

ポーランドは1989年に民主化し、

のちにNATOにも加盟したわけだからこれでいいのだ。

それにしてもエデュアルドのこのキットは素晴らしい。

プロポーションもディティールも

さすが自国で実機を保有してるだけのことはある。

あー、もっと作りたい。

ということで、この1機により、

ワタシの東欧キットに対する

「ベルリンの壁」が崩壊してしまったのであった。

とくにMiGなどの東側陣営のキットは、

西側メーカーではリサーチできない点もあり

東欧キットは「買い」だ。

で、さっそくネットでキットの検索を始めてしまった。

物語は続く。

2023.06.08

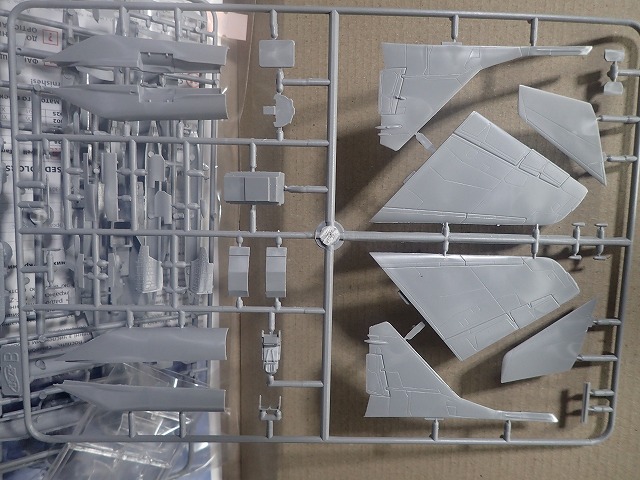

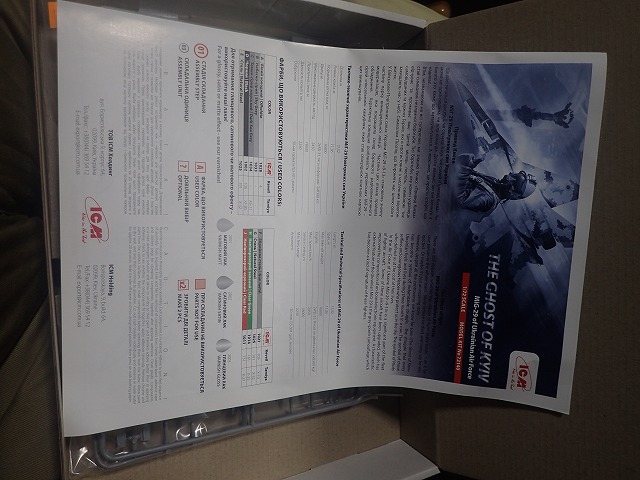

先日ネットで存在を知りアマゾンで購入。

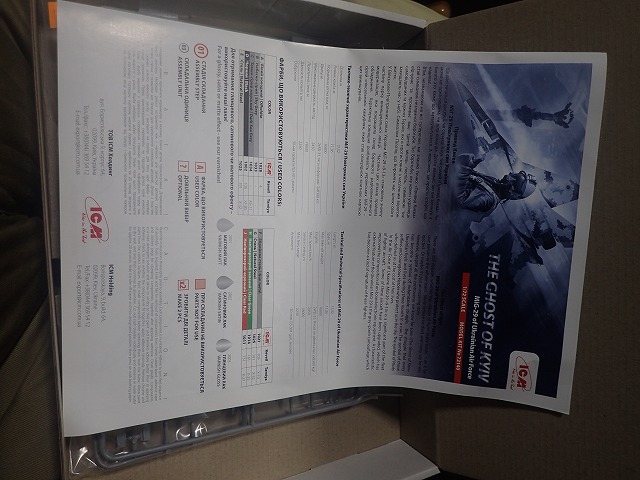

1/72MiG-29「The Ghost of Kyiv」。

なんと、メイド・イン・ウクライナ。

ウクライナ製のプラモデルを買うのは初めてだ。

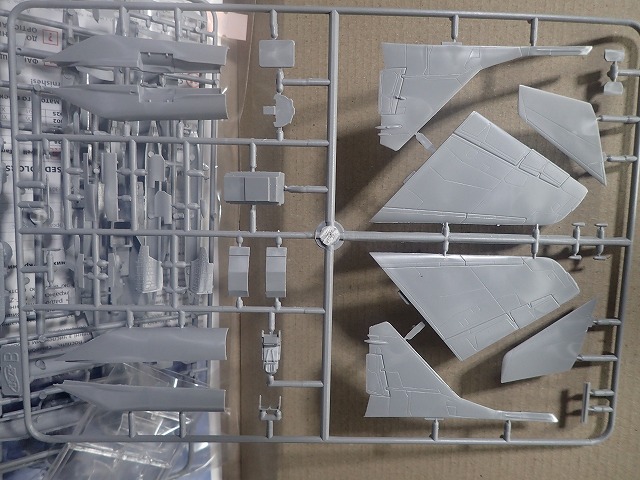

中はあっさりしてるがちゃんとしたインジェクション・キットで

モールドも凹線でスッキリした感じ。

ICMというメーカーすら知らないが、

もともとはイタリアのイタレリ社製の金型という噂もあり、

まあ、そんな感じはします。

プラ素材は硬めでイタレリっぽくなく、ハゼガワに近い印象。

まあ、おそらく古いキットの箱替えでしょうが、

MiG-29自体が1980年代中盤以降の機体なので

どんなに古くともそれ以前ではないはずだ。

最近のキットは部品点数が多すぎて、メンドクサイので、

ワタシ的にはこの程度のサクサク作れるやつが好き。

ロシア語と英語のインストラクションも見開き1枚だが、カラーで見やすい。

しかも、デジタル迷彩はデカールで再現。

マスキングが大変そうなので敬遠していたデジタル迷彩だが、

これなら楽ちん。

コックピットはテキトーに塗り分け。

どうせキャノピーは閉じた状態で作るので。

この機首の継ぎ目は消さなければ。

パイロットは無し、幽霊だけに(^^;)

機体色はいろいろ調べ上面は316番、下面は308番、

ノーズコーンはDark Sea Grayとあるので25番のダークシーグレー。

ほいでもって完成。

さて「キーウの幽霊」とは何ぞや、

「キーウの幽霊」は一種の都市伝説で

ウイキペディアによれば次のようなものである。

「キエフの幽霊」

架空のエースが多くの敵機を撃墜して、

相手方の脅威になったという話は、

ベトナム戦争での「グエン・トーン」のように

しばしばある話でさる。

それにしても、これをウクライナのメーカーがプラモデル化してしまう、

というところがなかなかスゴイ。

さきのウイキペディアによれば、

この模型の売り上げの50%はウクライナ軍に寄付される、という。

さすれば、ワタシは図らずも戦争に加担してしまったのか。

うーむ、少なくともロシア製のキットは買わないようにしよう。

このMiGはもちろん、もとはロシア製の機体だが、

アメリカ軍でいえばF-16にあたる軽量、簡素な設計。

ロシア軍の主力はより大型、高性能、高価格のSu-27だが、

より安価なMiG-29はミャンマーや北朝鮮などでも運用されている。

ちなみにMiG-29に対するNATO軍のコードネームは「ファルクラム」。

意味は「(てこの)支点」だそうです。

戦闘機には「Fighter」の「F」で始まる単語が当てられますが

もちろんロシア本国ではこの名前は使われません。

初めて作ったウクライナ製のプラモデル。

雪原を想定した配色なのかもしれませんが、

新鮮な色目と、デジタル迷彩で、なかなかかっこいいぞMiG-29。

それにしても、早く戦争が終わりますように。

2022.10.11

「トップガン・マーヴェリック」を見て

アメリカ海軍機が作りたくなった。

F/A-18と行きたいところだが、

まずは、長らく在庫になっているコイツから。

トムキャットといえば最後の「ハイビジ・ファイター」。

中でも、海賊旗をあしらった「ジョリー・ロジャース」は、

海軍機として最高のカッコよさ、とワタシは思います。

1980年に映画「ファイナルカウントダウン」で見て以来、

スカル&ボーンのF-!4はいつかゼッタイ作るぞと思いつつ、

早40年・・・・。

キットは、数年前にヤフオクで入手していました。

しかし、よく見たらこの中古キット、ランナーが変形している。

買ってから、それほど劣悪な環境に保管していた覚えはないので、

これは、不良品をつかまされていたのか。

今となってはどうにもしようがない。

まあ、変形しているのは主として

アクセサリーパーツのランナーなので、

本体は何とか組めそう。

このもう一個のキットを並行して組み立てて、

部品の融通をすることにしました。

こちらはイラン空軍のトムキャット。

まあ、2機をいっぺんに作るのはいろいろ効率が良い。

この間のハセガワのキットより分割は少な目です。

流れ作業的に組み立てができます。

人生の残り時間を考えても、効率は大事です。

パネルラインに沿って、テキトーにブラックを吹いておきます。

それが、うっすら残るように機体色を吹きます。

基本塗装が出来ました。

1/72でも、それなりにデカイ、トムキャット。

キャノピーのパーティングライン消しは、

いつもメンドクサイ。

いろいろあったが、完成。

このマークの迫力、ハイビジならではです。

最後の可変翼機。

トップガンでもこのギミックが効いてました。

場所を取るので、普段はたたんでおきます。

やっぱ、F-14といえば、このカラーリングが良いなあ。

フジミ社製は、ハセガワ社と違って

武装がキットについてるので、フェニックスもスパローもフル装備です。

コックピットはF-4ファントムⅡに続いての複座。

映画「トップガン」を思い出します。

そして映画「ファイナル・カウントダウン」ではタイムスリップして、

空母「ニミッツ」の搭載のこのF-14が、

わが聯合艦隊のゼロ戦21型と相まみえるのであった。

映画ではゼロ戦はお約束のA-6テキサンが演じているのですが。

また、映画が見たくなりました。

そして、もう1機。当て馬(?)のF-14イラン空軍。

これは例の「イランイラク戦争」で

イラク軍のMiG-21に撃墜されたトムキャットです。

アメリカ合衆国以外で唯一のF-14トムキャット採用国であるイラン。

俗に「ペルシャ猫」と呼ばれます。

砂漠迷彩が、新鮮。

迷彩パターンは毎度手抜きのフリーハンドで吹きました・

これは、これでなかなか凛々しい。

映画「トップガン・マーヴェリック」での

アブナイ敵国はイランなのでしょうか?

ジョリー・ロジャースに武装を全部徴用されてしまったので、

こちらのペルシャ猫は丸腰です。

さて、お次はいよいよホーネットか?

2022.10.02

プラモデルネタ。

カーモデルを作りました。

「ニッサンR91CP’1992 デイトナ・ウィナー」

日産がデイトナ24時間レースを制したのは1992年のこと。

世界3大24時間レースであるデイトナ24に

日本製マシンが日本のワークスチームで、

しかも日本人ドライバーで総合優勝したのは後にも先にもこの時だけ。

しかい、このキットが出たのは2019年。

ニッサンCカーの他のタイプは1990年代に

タミヤからもハセガワからも発売されていたが

何故かこの歴史的マシンだけが未発売であった。

それが、どんなわけか27年もたって発売されたので、

ビックリしましたが、即買いしました。

しかし、何故かこのキット「限定品」で、

今また絶版になっており定価3400円のキットが、

市場では1万~1万8000円程度の値がついています。

1992年といえば、日本のモータースポーツバブルが頂点に達したころ。

1991年にマツダ787Bが日本車としてルマン24時間を初制覇し、

F1の世界ではマクラーレンホンダが1988年から1991年まで

コンストラクタ―ズタイトルを4年連続で勝ち取った。

ラリーの世界ではトヨタが1990年にカルロス・サインツに

ドライバーズタイトルをもたらし、

1993年、1994年とコンストラクタ―ズタイトルをものにした。

ルマンやF1に比べるとデイトナ24時間はイマイチ知名度が低いが、

ワタシがモータースポーツに興味を持った196年代後半は、

ルマンかデイトナか、と耐久レースの目玉だったのだ。

なので、日産優勝のニュースには、

個人的には大変衝撃を受けたのだが、

一般的にはあまり話題にならなかったようです。

ルマンを征したチャージマツダ787Bも歴史的名車ですが、

このニッサンR91CPも国産Cカーの頂点を極めた車として

もっと注目されてもいいような気がします。

特徴的なミラーと、チラリ見えるコックピット。

ゼッケンはもちろんニッサンのエースナンバー「23(ニッサン)」。

しかも、日本のチームニスモで

長谷見昌弘/星野一義/鈴木利男3人ともオール日本人ドライバー、。

予備登録したアメリカ人ドライバー、アンデルス・オロフソンは本番は走らなかった。

日本のバブル経済と、モータースポーツ人気が頂点に達した時代の

一つのモニュメントといえます。

今思うと、まるで遠い日の夢のようで

アポロ11号が月に行ったことに近いような感覚です。

少なくとも少年時代のワタシにとっては、

デイトナ24時間で日本車が優勝することの方が、

人類が月に行くより起こらなそうなことだったのです。