2024.04.10

今年2024年は3月半ばの低温、天候不良の影響で、

花粉の開花が例年に比べて遅れ、

先週末からようやく満開になったようです。

入学式に桜で迎えられる、というのは

新入生、およびその親御さんにとってはラッキーでした。

ワタシの小中学時代は入学式の頃に桜が咲いていた記憶がありますが、

地球温暖化により今はずいぶん早くなりました。

その一方で開花が遅れたため、

全国各地の「桜祭りイベント」は、

いろいろ大変だったらしい。

さて、水曜日の朝、足利市の桜の名所「足利公園」に散歩に行きました。

おー、まだ咲いてますね。

ほぼ満開でしょう。

だが、ここにあった桜まつりの屋台はすでに姿を消していた。

2日前の8日月曜日で桜まつりは終わっていたのだった。

なんか融通が利かねーな。

せっかくこんなにきれいなのに。

まあ、いろんな都合、大人の事情があるのでしょう。

さて、足利公園の山の方に向かってみます。

こちらも見事ですが妻がついてきません。

山に入り鳥の声が聞こえると、

お花見からバードウォッチャーにモードが変換してしまったようです。

明らかに桜ではない木を狙っている。

付き合いきれないので、ワタシだけ先に帰ることにしました。

帰りに今は廃校となったワタシの母校の西小学校を回ってみました。

校舎の裏手の桜はまだ残っていましたが、

西門の桜はすでに伐採されていました。

正門の周りの桜も老木となり、大きく切られたり、

枯れてしまったり、

伐採されてしまったものもあります。

校庭のクスノキだけは、当時より断然元気です。

周囲を子供たちに踏みまわされることがなくなったせいでしょう。

この桜に迎えられてここに入学したのは、

もう58年も年前のことだったのだなあ。

2024.03.10

花粉シーズンたけなわですが、

相変わらず新型コロナ、インフルエンザB型の患者さんは少なくない。

患者さんからは学級閉鎖になっています、

などの声もしばしば耳にする。

今では普通になった「学級閉鎖」であるが、

ムカシはそれほどなかった。

そもそもワタシは小中高大学を通じて

学級閉鎖をただの一回も経験していません。

ワタシが小中学生であった昭和40年代も学級閉鎖は存在しており、

ニュースなどで時折耳にしたが、

たぶんインフルエンザの学級閉鎖はほとんどなかったと思う。

ワタシが小学生の頃はインフルエンザは

流行性感冒、流感といわれたが、

水ぼうそうやはしか、おたふくのように

特徴的な症状、所見が出るわけではないので、

ともかく風邪と区別がつかない。

今見てもインフル陽性で高熱が続く例もあるが、

中にはタミフル飲む前にすぐ熱が下がっちゃう子もいる。

そもそも風邪ひいて多少熱があっても

学校や会社に行くことは当たり前だった時代である。

インフルエンザは迅速診断キットが出た2000年代から、

確定診断でシロクロつくようになり、

それから隔離による感染拡大予防の意識が発達し、

次第に学級閉鎖が積極的に行われるようになった。

迅速診断キットが出た当時は、

まだ学校側は学級閉鎖に対して慎重で、

始業時間を1時間遅らす、などという意味のないことをやっていた。

まあ、そもそも学校、教育委員会という組織は、

ムカシから最もアタマのカタイ非科学的な集団だと思っています。

当時、某足利市議会議員の人に学校医として意見を求められて

始業時間を遅らすなんて全然意味ないから、

スパッと学級閉鎖すりゃいいんですよ、といった覚えがある。

議員さんは「給食が困るんですよねー。」などと言っていたっけ。

なので、手軽(?)に学級閉鎖が実施される今の子供たちが、

たいへんウラヤマシイ。

だって平日に堂々と学校休んで家で遊べるなんて最高じゃん。

朝寝坊もできるし、漫画も読めるし、

何より昼間からテレビが見られる。

子供の頃、学級閉鎖は超あこがれであったが、

ついにその夢は叶うことはなかった。

自分の育ってきた時代にほとんど不満はないが、

そこだけは、残念。

2024.03.06

この間、またブックオフに行って、

100円の文庫本を買ってきた。

本はネットで探すのが楽が、

書店だと思わぬ発見や、掘り出し物にめぐり合えるので楽しい。

一度読んだ本もある。

ギャビン・ライアルの冒険小説は大学生のころ読んだ。

松本清張は中学以来50年ぶりくらいにまたハマっている。

そんな中、さらに小さい頃に読んだ、

手塚治虫の漫画の単行本が、破格の値段で売られていた。

ナツカシイ。

小学校低学年でした。

この値段は迷わず「買い」だ。

「鉄腕アトム」は全巻持ってるので。

意外にも医者のくせに「ブラックジャック」はあまり読んでない。

読めば面白いのだろうが。

ところで、レシートを見てビックリ。

むー、「ビッグX」「W3」は、大人コミックなのだ。

たしかに、この手の本を買うのは

ムカシ子供だった大人ということが多いだろうが、

大人コミックでいいのだろうか。

このレシートだけ見ると、

なんかエッチな本でも買ったような誤解を受けるかも。

2024.03.04

小学館の学習雑誌が全盛期だったのは、

1970年代初頭だったらしい。

調べてみると小学一年生から六年生までの各誌の最大発行部数は、

すべて1973年に記録されている。

1973年といえばワタシが中学2年生。

なるほど、ワタシの小学生時代は、

小学館の学習雑誌の高度経済成長期であったのだ。

逆に言えば、高度経済成長期における、

国民、小学生を持つ家庭のニーズにマッチしていた、ということであろう。

戦後、社会、経済が豊かになり、

高校進学率、大学進学率が急上昇し、

終身雇用があたりまえになったので、

身分、家柄に関係なく、

勉強していい学校を出て、いい会社に入れば、

たくさん給料をもらってマイカー、マイホーム、文化的な生活ができると、

国民全体が考えていた時代である。

一億総中流意識といわれ、

どこの家にもテレビは普及し、

国民は皆同じ番組を見て、

同じ流行歌を口ずさんでいた。

ワタシも断続的に、この小学館の学習雑誌を購読していた。

しかし、途中でやめた理由は、

学年が進むにつれ男の子と女の子の趣味嗜好が違ってくるので、

付録の着せ替えセットや、アクセサリー、

当時流行のグループサウンズの記事などは、全く興味がなく、

漫画もバレリーナを目指す少女漫画やなんかは読む気もしなかったため。

要するに内容の半分はイラナイのであった。

その後2000年代になって、2009年に小学六年生、五年生、

ついで2011年に四年生、三年生と、

上の学年から随時休刊になっていったのも、

そんな事情であろう。

ネットの普及やメディアの多様化によって、

子供といえども興味が多様化していったことも

大きな要因と思われる。

ワレワレが子供の頃はみんなウルトラマン見てたし、

コント55号とドリフが大好きで、

「巨人・大鵬・卵焼き」といわれた世代だった。

例えば当時の女の子はジュリーかショーケンか、

という程度であったが、

今や女の子の「推し」はそれこそ星の数ほどあるだろう。

その後、小学二年生も2016年に休刊し、

いまや小学一年生のみが残ってるそうだ。

小学校に入学すると小学一年生の間だけ

赤とか青とかの長い名札をつけるのだが、そんなものかしら。

それにしても2200円もするとは、ちょっとびっくり。

でも、これを子供に買い与えるのは、たぶん親ではなく、

高度経済成長期に購読していたおじいちゃん、おばあちゃんなのだろう。

可愛い孫のためなら、2200円なんて安い、安い、ということか。

2024.02.04

靱帯断裂の薬指の装具の上から使ってるこれが、

もう少しで無くなるので、

土曜日夕方、けやき小の近くにあるセイムスまで買いに家を出た。

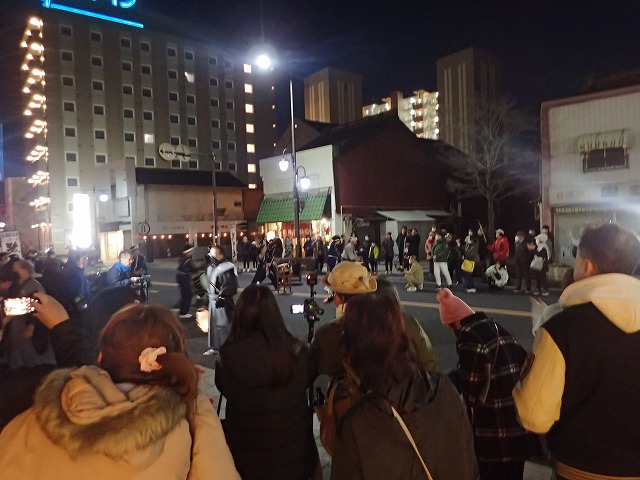

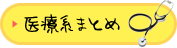

今日は節分、足利市は恒例の「鎧行列」だ。

ちょうど、行列がスタートしたところであった。

あれ、もうやってっるんだ。

足利市観光サイトによれば、

「鎧年越」は、約750年前の鎌倉時代中期、

足利義兼の孫・泰氏(源姓足利氏4代目)が

一族の結束と勢力を誇示する為、

坂東武者500騎を鑁阿寺南大門に勢揃いさせたという故事にちなんだ

古式ゆかしい行事です。

明治維新以降一時途絶えましたが、

大正4年に市内繊維業者を中心に復活し、

以後足利を代表するお祭りとして受け継がれています。

とのこと。

市内の大通りを練り歩くのですが、

ウチは大通りから一本裏の北仲通りなので、

子供のころからなじみ深いものでした。

たしか以前は午後7時ころからだったと思いますが、

今年は土曜日だったから早いスタートだったのか。

子供の頃はこれを見てからすぐ家に帰って、

豆まきをして豆を食べる、という習慣だった。

ワタシが子供の頃は、行列を見る人々で

沿道は押すな押すなの大混雑でしたが、

最近はガラガラ。

だが、今回は土曜日なのでこれでもやや多いようです。

今回の目的は、鎧行列ではなくセイムスなので、

行列を追い越して足利学校方面に曲がると、

ナント、今日は足利学校が無料公開。

では、入ってみよう。

有名な「学校門」の両脇には紅梅、白梅。

ムカシはこの門はいつも無料で通れた。

なぜなら、中に足利市の市立図書館があったから。

これがその建物。

足利学校遺跡図書館といった。

夏休みにはここに来て勉強したり、自由研究の調べ物をしたものだ。

小学5年生の夏休みに一人でこの図書館に来て、

司書さんに足利市の歴史を調べたい、

といって参考になる本を数冊出してもらった。

中には糸で綴じたかなり古い書物もありました。

図書館外に貸出禁のいわゆる「禁帯出」の本だったので、

そこで必要な部分をノートに写しました。

それをもとに足利市の年表を作って自由研究として提出、発表したことがあります。

夏休みはこの建物の前に机と椅子が並べられ、

緑陰図書館と称して、外で本を読むことができました。

今は暑くてとても無理ですね。

高校生の時に友達とここで勉強していたら、

同級生のKくんが足利女子高のガールフレンドを連れて現れ、

女子高生に縁のなかったワレワレは大変ショックを受け、

うらやましく思った記憶がある。

これが名物「字降(かなふり)松」。

ムカシ、足利学校の学生が、

読めない文字を紙に書いてこの松の枝に結んでおくと、

校長先生が読み仮名や注釈をつけてくれたことからこの名がついたと、

小学校3年生の遠足「足利めぐり」の時に教わった。

ムカシは学校門は自由に入れたが、

この孔子様は普段は戸が閉まっていて見ることができませんでした。

別に見たくはなかったけど。

さて、足利学校を出てセイムスまで行き、

買い物をして戻ってくると、

ちょうど鑁阿寺境内に武者行列が到着して、

豆撒きが始まるところでした。

せっかくなので見物。

いくらかご利益があるだろうか。

疫病退散を祈りつつ、境内を後にしました。

ということで、明日は立春。

2024.01.29

1月21日のトップニュース。

日本の宇宙船が月に軟着陸。

これはスゴイニュースではあるが、

どれくらいスゴイのか。

なんせJAXAは月よりずっとずっと遠くにあり、

ずっとずっと小さい小惑星まで

宇宙船を飛ばして、サンプル取って帰還してきたわけですから、

それができたのなら月に着陸なんてチョロいんじゃねーの、

と思うのはシロート考えなのだろうか。

しかも、ソ連、アメリカ、中国、インドに続いて5か国目、

というのもなんだかビミョーだし。

ソ連が「ルナ2号」を月に到達させたのはワタシが生まれた1959年。

最初は着陸でなく月に命中させる「衝突」であった。

「ルナ9号」で初めて月面着陸に成功したのは1966年2月3日のこと。

この時から宇宙船を壊さずに月に到達させるという意味で

「軟着陸」という言葉が使われたが、

これはもはや死語かもしれませんね。

ついでアメリカ合衆国の月着陸は

ソ連に遅れること4カ月の1966年6月3日。

その後、アメリカは有人月探査計画に入る。

その後、中国が2013年に、インドが2023年に

それぞれ月に探査機を着陸させることに成功している。

ワタシが小学生の頃、まだアポロ計画はスタートしておらず、

有人宇宙船の第2段階である船外活動を目的とした

ジェミニ計画の時代であった。

ランデブー、ドッキング、宇宙遊泳などの用語が連日メディアを賑わし、

少年雑誌の口絵や、特撮映画では、宇宙旅行が描かれた。

1968年の東宝映画「怪獣総進撃」の設定は20世紀末、1994年だが、

久保明がムーンライトSY-3号に乗って、何回も月基地と地球を往復する。

サンダーバードを製作したジェリー・アンダーソンの1970年の

実写ドラマ「謎の円盤UFO」の舞台は1980年だが、

月にムーンベースといわれる宇宙人侵入を阻止する基地が作られている。

そして有名なSF映画の金字塔「2001年宇宙の旅」も制作は1968年だが、

ウインナ・ワルツの流れるパン・アメリカン航空のオリオン3型宇宙機が

宇宙飛行士ではない一般の乗客を乗せて宇宙ステーションまで運航しており、

さらに乗客はそこからシャトルで月面まで行けるのである。

むろん2001年に。

小学生のワタシはそんな映画や雑誌に触れながら、

今から55年前の1969年7月に

アポロ11号の人類月面到達の中継をリアルタイムで見たのだから、

このペースで行けば、もう当然、大人になった月旅行ができるもの、

と信じて疑わなかった。

今思えば、なんてシアワセな少年時代だったのでしょう。

だから、今回のニュース。

2024年のこの新聞を55年前のワタシが見たら、

まず、ゼッタイ信用しませんな。

2024.01.06

最近ハマっていることに、

昭和30年代の小説、映画というのがあります。

ワタシは昭和34年、1959年生まれなので、

モノゴコロついたのは大体昭和30年代後半。

1964年の東京オリンピックなどは断片的に記憶しています。

この歳になり、自分がいなくなった死後の世界、

を想像することがときどきありますが、

それは想像しても、予想もつかないこともあるでしょう。

自分の記憶と繋がってるものもあるが、

全く新規に現れるものもあるからです。

いっぽう、自分がモノゴコロつく前、

あるいは生まれる前、というのは、

同じく自分がいない世界なので、

ある意味死後の世界と同じ。

ただ、それはすべて存在した過去なので、

いろいろな記録が残っており、

それらを見たり読んだりすることができるわけです。

江戸時代や明治時代だと、ワタシの生きた時代とは

時間が離れすぎていますが、

昭和20年代、30年代だと、

ワタシは存在しませんが、その痕跡やイメージが

子供のころの記憶とつながって、

自分のいない世界を体験することができるのです。

この間読んだ「眼の壁」は、その意味で大変面白かった。

今回呼んだのはコレ。

上・下巻の長編だが、面白くてこの年末年始でほぼ一気読み。

またまたブックオフの110円コーナーだったりするんですが(^^;)

この小説1962年1月から1962年12月まで週刊朝日に連載されたものの

完結にはならず、その後、加筆し1963年に朝日新聞社にて刊行したとあります。

連載がワタシが3歳の頃、完成が4歳の頃です。

しかし、この小説の時代設定は、

昭和22年から、昭和32年にかけてで、

場所は北海道南部~青森県下北半島~東京~京都府舞鶴市が舞台となっています。

実際に昭和29年の9月26日に、同時に起きた

「洞爺丸海難事故」と「岩内大火」を下敷きに、

時代を戦後の混乱期に戻して書かれたフィクションです。

ストーリーは省きますが、

たとえば序盤で峠道を歩く犯人一行3人が峠のトウモロコシを売る店の

ガラス戸をあけて三和土の木の椅子に座って

トウモロコシを2本ずつ注文する、という場面がある。

街道筋のこの店は、街道ではあるがクルマではなく

歩いて通る人が立ち寄る店、

すると江戸時代の峠の茶屋みたいだが、

扉はガラス戸なのだ。

しかし床は三和土で、そこに木の椅子が置いてある。

しかも3人の服装は復員服。

トウモロコシ代として一人6円ずつ払ったとあるので

トウモロコシ1本の値段は3円だったわけだ。

子供の頃、観光地などに行くと

床が土間であった飲食店もあったような気がする。

そんな風景を想像すると楽しい。

いっぽう殺される主人公の女性八重が移り住む東京は

まだ、戦後の焼け野原で、

バラックと闇市の世界である。

住宅地の世田谷から都心に向かうと次第に建物が無くなる。

渋谷駅を降りると、焼けただれた鉄骨の見るビルや、

塀だけを残して屋敷を草っ原のまま放置した区画地などがあると書かれている。

だが、秋葉原のガード下には

電気部品、ヒューズやヒーターなどを売る店が立ち並ぶ。

そこから末広町に向かうと広大な焼け野原になり、

松坂屋の城壁のように見える建物がすぐそこに見えるほど家がない、

というような描写がされている。

秋葉原の電気街は今もあるし、

御徒町駅のところの松坂屋の場所は変わっていないだろうから、

当時の風景を想像すると興味深い。

これだけで、何となくタイムマシンに乗った気分になります。

八重がまず働いた店は居酒屋と甘味処が併設されているが

そこのメニューはおしるこ8円、ぜんざい8円、カストリ10円、焼酎極上12円。

カストリは子供のころ聞いたことがあるが、

当時出回った粗悪な密造焼酎。

工業用アルコールを水で薄めた酒は

素人が粗末な設備で蒸留したため

失明や中毒死を起こすメチルアルコールが十分分留できていない酒もあり、

庶民が安価な酒を求め、危険な闇酒を飲用したために、

中毒事故が多発したそうだ。

ぜんざいはズルチン入りと書いてあったが、

ズルチンとは何ぞや。

調べてみるとズルチンとは

1883年、ドイツで発明された人工甘味料で、

蔗糖の約200~400倍近い甘味を持っており、

砂糖が高価であった戦後の日本で広く流通したという。

しかし中毒事故が起こり、

肝臓機能障害や発癌性等の毒性が認められたため

1969年1月より食品への添加が全面禁止となったそうだ。

1969年といえばワタシすでに10歳です。

そういえば同じく1969年に人工甘味料であるチクロが禁止になり、

話題になりましたが、ズルチンは知りませんでした。

日本では1947年 に 幼児が5 gのズルチンを舐めて死亡、

1963年 には 両親の留守中に、ズルチンを大量に舐めた子供2人が死亡、

などの事件があったのに禁止まで時間がかかっています。

昔は食品安全に対する認識が今とだいぶ異なっていたことが分かります。

そういえば、チクロに関しては

中国、カナダ、EUなどではまだ使用されてるらしい。

売春禁止法が施行される以前で、

主人公の八重は娼妓になって暮らしていくのだが、

当時の遊郭は新宿二丁目、洲崎、吉原、鳩の街、玉ノ井、小岩、亀戸

などとある。

八重は亀戸の遊郭で働くのだが、

亀戸天神までの間に50件ほどの遊郭があったという。

亀戸天満宮には行ったことがないか、

何か痕跡や面影があるのかしら。

そんなわけで、本編のストーリーもさることながら、

それ以上に楽しい発見があるのがこの時代の小説なので、

この間の両親の九州旅行の謎解きと同じような興味深さを感じました。

コメントであの写真が太宰府天満宮だと教えてくださった方に感謝です。

この飢餓海峡、1965年に映画化されているので、

今度、映画の方も観てみようと思っています。

2023.09.01

第三話からの続きです。

さて、ピッチャーとして試合に臨むのは大変不安な状態になったが、

またまた事態は急展開となった。

ずっと練習をサボっていたユウスケが、

突然またやってきたのだった。

最初から練習はかったるいので試合だけ出るつもりだったのか、

監督や関係者が直接彼に復帰を説得したのかは分からない。

だが、これで助かった。

監督から、ピッチャーは彼で行く、と発表。

どーぞ、どーぞ、ワタシに異存はありません。

そして迎えた本大会。

1回戦の相手は抽選の結果、通6丁目に決まった。

いやー、こりゃあ、ダメだ。

「通6」のエースはイエズミくん。

ワタシの親友であったが、ともかくスポーツ万能。

その後、中学では野球部のキャプテン、エースとして大活躍する男だ。

ほかにもチーム内は野球経験者が多く優勝候補の筆頭であった。

ワタシは、ファーストに戻され、

なぜか打順は4番を打つように言われた。

そして、試合が始まった。

打席に立つが、なにせイエズミくんはサウスポー。

左投手の球をバッターボックスから見るのは初めてだ。

そして速球はもちろんカーブも投げられる。

たぶん、ワタシはノーヒットだったと思う。

守備のほうでも、ずっとピッチャーの練習をしていたので、

ファーストの守備練習などほとんどしていないため、

プレーもぎこちなく、エラーも多し。

どうせファーストやるならファーストミット

誰かに借りておけばよかった。

スコアは覚えていないが、完封負けだっただろう。

その後「通6」は順当に勝ち進んで、前評判通り優勝した。

閉会式の時の夕陽が、

雲の切れ間から旭日旗のように見えたのを鮮明に記憶しているが

その後、慰労会で食べさせてもらったはずの「かつ丼」が、

美味しかった記憶はまったくない。

何となく、もう少しやりたかったような気持になったのが

我ながら不思議であった。

すべてが遠い記憶のかなたである。

今でも、ほんとにこの自分がグローブはめて

野球の試合をしたことが信じられない。

しかも、ピッチャーまでやってしまったとは。

そんなわけで小学6年生、1971年の夏、

ひと夏限りの野球少年は、

夏休みの後半、普通の少年に戻って、

その後やり残した宿題の山に取り組んだのだった。

蛇足ながら、この年、台風23号が

8月29日深夜、過去最大級の勢力で鹿児島県に上陸。

30日から31日にかけて大阪から東海、関東地方をかすめるように進み、

9月1日に本州の東で温帯低気圧に変わった。

近づく台風の中で、台風情報を聴きながら。

宿題を懸命にやった記憶はかなり残っています。

完

2023.08.31

第二話からの続きです。

大会を前に練習試合が組まれることになった。

相手は別の学区の町内チーム。

当然、知った顔はない。

初めて、ピッチャーとしてマウンドに立つ。

同じ学区のヤツなら、

オレが野球なんかやったことがないド素人であることは知ってるが、

彼らは知らない。

試合が始まったが、なかなかいい球が入らない。

こっちとしては、フォアボールでは困るので、

何とか打ってくれよ、となるべく打ちやすい球を投げる。

三振を取る気などさらさらなし。

しびれを切らせたキャッチャーの5年生のカワダくんが

タイムをとってマウンドまでやって来た。

オグラさん、もっと内角低めに投げてください。

思ったところに投げられれば苦労しないぜ、とは思ったが

分かった、分かったといってキャッチャーを帰す。

内角、内角と思って投げたらデッドボールになってしまった。

一塁に走るランナーに帽子をとって礼をすると、

相手ベンチから

「シュートなんて、投げようとするからだ。」

とヤジが入った。

シュート?

そんなもん投げた覚えはない。

当時は変化球といえば

「カーブ」「シュート」「ドロップ」の3つしかなかった。

むろんそんなもの投げられないし、見たこともなかった。

全然、そんなレベルじゃないんだよ、ワレワレは。

そんな感じで、試合の展開は記憶にないが、

ずっとランナーを背負って投げてた覚えがあるし、

おそらく、負け試合だったことはたぶん間違いない。

試合が終わったあと、相手チームの監督がやってきて

「キミは横手投げなんだね。珍しいね。」

と声をかけられた。

どうもオレの投げ方は、

いわゆるスリークォーターからサイドハンドに近いようで、

そのためにボールに右向きのスピンがかかり

自然にシュートボール気味になるらしい。

自分は普通にオーバースローで投げてると思ったが、

そういうことだったのか。

そもそもピッチングフォームなんか教わったことないし。

さて、そんなこともあり、

8月の大会に向けて練習を続けていたが、

直前になり困った事態になった。

ピッチャーになって投球練習を繰り返すうちに、

それまでそんなに野球のボールを投げたことがなかったので、

右手の指の先にマメができてしまった。

そのうちにちょっとつぶれて痛くてうまく投げられない。

試合直前になって、このありさま、

さて、どうしよう。

続く。

2023.08.30

第一話からの続きです。

そんなわけで、素人野球チームの練習が始まった。

じゃあ、まずは外野フライから。

監督がノックをする。

監督は大通りのお肉屋のおじさんだ。

外野位置に立ったワレワレが、順番にフライを捕ることになった。

カキーン。

青空に勢いよく上がったフライをめがけて、落下点に入ったつもりが、

打球は出したグラブのはるか頭の上を越えていく。

あれー、なんでー?

何度かやるが誰も全然捕れない。

ポカーンとするワレワレ。

あのな、お前ら、オジサンがやってきて言うのだった。

人間の目は水平についている、

だから水平方向の距離感はわかるが、垂直方向はわかりにくい。

なので頭を傾けて打球を追うようにするのだ。

おおおー。

なんか論理的であるような、よく分からないような。

ともかく、ワレワレは一斉に首をかしげてフライを追いかけだした。

コーチのアドバイスが正しかったのか、

はたまたワレワレがフライになれただけのかも知れないが、

ともかく次第にフライの落下地点に入り

キャッチができるようになって来た。

練習中ずっと首をかしげて走り回っていたので、

なんとなく、みんな首がコキコキして、

練習終了後、どことなく全員はてなポーズなのであった。

そんなこんなで、ゼロから始まったこのチーム、

一応ポジション決定。

ピッチャーは唯一野球経験者のユウスケ、

キャッチャーは小学3,4年生からこのチームに入っている

一学年下、5年生のカワダくん。

野球、上手い。

ちゃんとキャッチャーミットも自前で持っている。

ワタシは、なぜかファーストを任された。

むろんファーストミットなんつーモノは持っていない。

ていうか、そんなモノがあることすら知らなかった。

新たに買うわけないので普通のグローブで守る。

練習を重ねるにつれ

やっと、野球チームらしくなってきた。

そんなある日、事件が発生。

ピッチャーのユウスケが、突然練習に来なくなった。

彼はもともと不良っぽいところがあり、

学校を休むこともしばしば。

最初から不安材料ではあった。

しかし、ワレワレチームの中では、

支給されたユニホームの下に野球用の黒いアンダーシャツを着て

野球用のストッキングも履いてたのは彼だけ。

ほかのメンバーはユニホームの下は下着のランニングシャツで

普通の靴下をはいていた。

ともかく、監督は新しいピッチャーを選ぶと宣言。

6年生全員に投げさせてみてテストを行う、と発表した。

順番にマウンドに立って

監督のキャッチャーミットに向かって投球をする。

とは言え、みんな素人なのでなかなかストライクすら入らない。

当然のことである。

そして、オレの番が回ってきた。

もちろんピッチャーなんて草野球でもやったことがない。

振りかぶってまず第1球。

ストライク。

そして、2球、3球。

なんとすべてストライク。

監督がミットをずらし、じゃあ今度はここに投げてみろ、という。

またまたボールはそこに入った。

いったい何が起きたのか。

周りで見ているチームメイトのどよめきも伝わるが、

一番驚いていたのは自分自身であった。

かくて、ワタシは新エースになった。

ちっともうれしくなかった。

何となく、これはヤバいことになったぞ。

続く。