ブログトップに戻る

2023.12.18

さて、インフルエンザに罹患したわけですが

インフルエンザの待期期間、

毎日のごとく患者さんに説明していますが、

詳しくはどうなってるんだろうと、

厚生労働省のホームページから調べてみました。

すると、以下のような記載がありました。

「現在、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)では

「発症した後5日を経過し、かつ、

解熱した後2日(幼児にあっては、3日)を経過するまで」

をインフルエンザによる出席停止期間としています

(ただし、病状により学校医その他の医師において

感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません)。」

とのこと。

注目すべき点が2つありました。

ひとつは、「病状により医者が感染の恐れがない、と判断したときは

この限りではない」ということ。

おー、これは今まで判断を迫られたことはないなあ。

もう一つは、この法律が

昭和33年以来改正されてないこと。

昭和33年つったら、オレの生まれる前、

インフルエンザの診断キットも、

タミフルもリレンザもなーんにもない時代のことです。

しかも不織布マスクもなく、

そもそもマスク習慣もない時代ですね。

じゃあ、今はどうなのか、というとこういうことらしい。

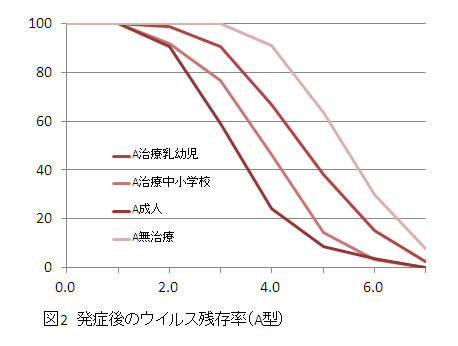

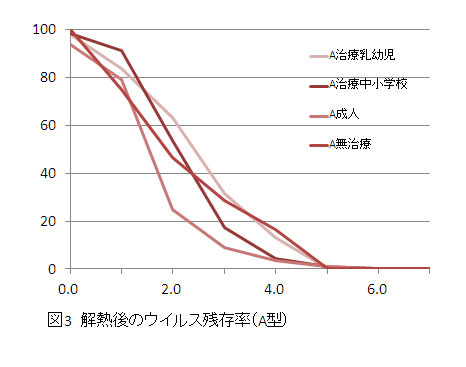

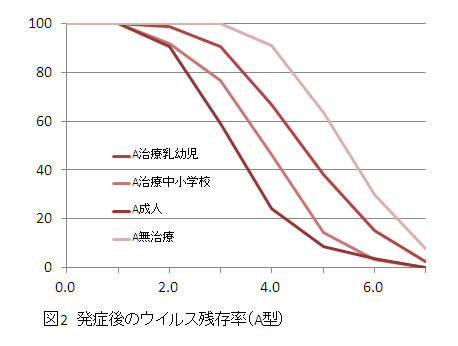

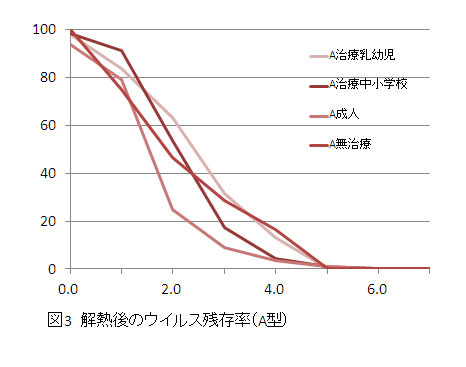

以前はみんな「無治療」だったから一番上のグラフだったんですね。

大体みんな2日で熱が下がる、

というのはこういうことだったのですね。

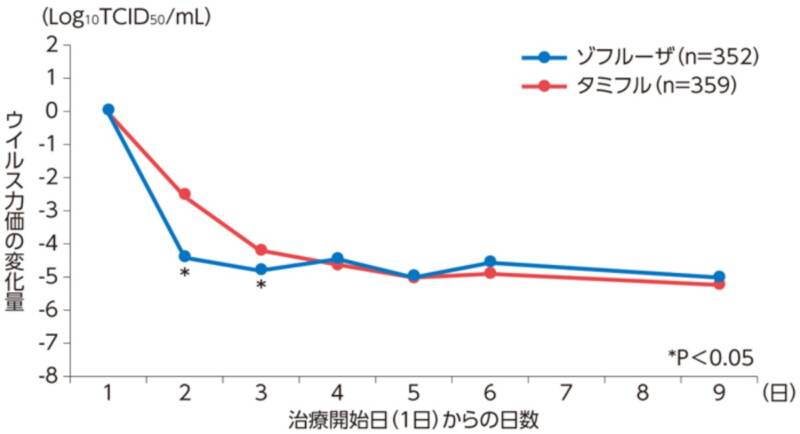

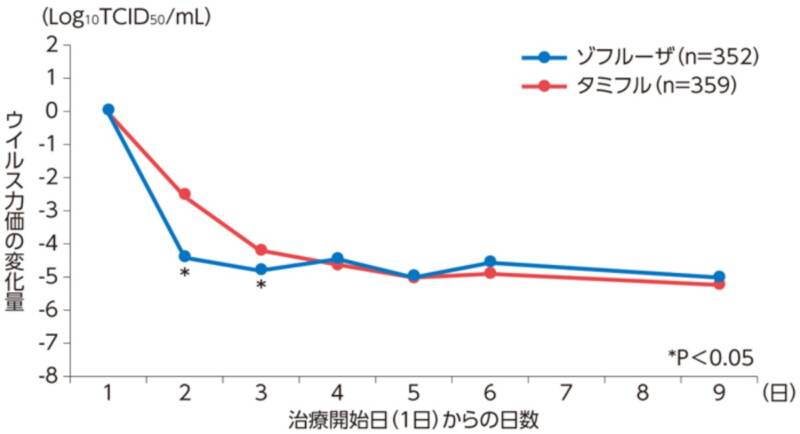

このデータではゾフルーザが早く効くが、

タミフルも3日間でウイルス力価がほぼボトムに達しています。

さらに解熱後2日たつとウイルス量が激減しています。

なので、このような提言がなされているようです。

「インフル出席停止、「解熱後2日を経過かつ治療開始後4日を経過」が妥当」

これ、もう10年以上前のデータですぜ。

以上を踏まえてワタシも医師の判断でそろそろ仕事に復帰します。

インフル患者は、みんなオレが診ます。(笑)

2023.12.17

さて、真夜中にロキソニンを飲んで、

朝、薬局が開くのを待って9時ころにタミフルを飲みました。

タミフルはいま、錠剤があるのですね。

初めて知りました。

小学校高学年の子にはカプセル飲める?と訊いていたのが、

これで必要ないことが分かりました。

何事も経験だ。

ロキソニンを飲んでると、

ほとんど症状がないので

休んでるのが申し訳ないくらいです。

のんびりと、コーヒー飲みながら

本を読んだり、プラモデルを作ったりしていましたが、

土曜日のお昼を過ぎて、やや熱っぽい感じ。

熱を測ると37.6℃でした。

ロキソニンを飲むと、またすぐ下がってきたみたいで

お昼のインスタントラーメンつくって、食べる前に測ると37.3℃。

15分そこそこなのに、やたら早く効くなあ。

以後は、ロキソニン切れても発熱無し。

セキやハナも無くなってすこぶる快調になった。

職員と妻は土曜日の朝からタミフルの予防投与。

保険がきかず、自費ですが当院持ちです。

文献によればインフルエンザ患者さんに対し、

いわゆる濃厚接触があった場合、

タミフルによる予防投与の有効率は 約86% であるといわれています。

じゃあ、残り14%は効かないのか、

というとそうではなく、以前も書きましたが、

有効率とは投与した場合としなかった場合の比です。

濃厚接触してもインフルエンザに感染しない場合があるわけで、

インフルエンザの場合は予防投与無しでは8.5%が感染するところであったのが、

投薬することで1.3%にまで下がったという結果です。

なのですぐ服薬を開始すれば、98.7%は予防できるということです。

しかし、それは以後大量のウイルス侵入がなかった場合と考えられますが

ウチの妻は、ずーっと一緒にご飯食べていますが、

今のところ、発症の気配はありません。

医療従事者、特に耳鼻咽喉科のクリニックのスタッフは、

毎日少量のインフルエンザウイルスを吸入していると思われるので

基礎的な免疫力はかなり備わってると思われます。

まだ、わかんないけど、

2023.12.16

金曜日の真夜中、就寝後まもなく突然の悪寒戦慄。

すぐに階下に降りてロキソニンを飲み、

1、2時間ほど休んで、診察室に行き

自分で、鼻の奥まで綿棒を突っ込んで検査してみました。

最初はないかと思ったが、

時間がたつとうっすら陽性サインが出ています。

金曜日の夜は毎週スイミングだが、

何となく体がだるいのでお休みし、

夜の散歩を30~40分して歩数だけは達成した。

食欲も普通にあったし、

少なくても熱はなかったと思う。

むー、いつもらったのか。

まあ、毎日10人から20人の発熱患者さんを診てれば

その中には見逃がしもあるだろう。

あばれる子供の検査中にうつったかもしれないし、

発熱を訴えない場合もあるので、

この仕事をしている以上、ある程度は起こりうることだ。

ということで、土曜日の診察はワタシは休ませていただき、

ご迷惑をおかけしました。

2023.12.12

インフルエンザ、コロナは相変わらず流行していているが、

今のメインはインフルエンザ。

先週月曜日は

新型コロナは3人の陽性者だったのに対し、

インフルエンザは27人陽性となった。

すべてA型で、どっちのAかは分からない。

その後も2桁陽性続き、

11日月曜日は20人に達したが、

これは減少傾向と呼べるのか。

そして、ここにきて最大の問題は、

インフルエンザの検査キットが入荷しなくなってしまったこと。

このままでいくと今週中に底をつきます。

他に溶連菌、アデノウイルスの検査キットも枯渇しており、

まさに医療崩壊です。

厚労省はこの事態をどう見ているのか。

今後は、症状によっては検査の時期を

発熱後すぐにではなく、少し熱の経過を見てからにするとか、

家族内でインフルエンザの患者さんがいて、

因果関係が濃厚な場合には

検査をスキップして抗インフルエンザ剤を処方する、

という措置を取らざるを得ないようです。

ただし、ついこの間、母親と子供がほぼ同時に発熱。

検査をしたところ子供はインフルエンザA型、

母親は新型コロナであった、

という事例もありました。

まあ、5日間の自宅待機、という点では同じですし、

新型コロナの患者さんにタミフルを投与しても

重大な問題が起きる可能性はないのですが、

隔離の問題等で本当はキチンと診断したいところです。

ともかく、体調が悪い方はまず、

会社、学校、幼稚園・保育園を休んでください。

そして、発熱したら、すぐ解熱しても翌日は休んで

24時間平熱であることを確認してから、

出勤、登校、登園をしてください。

これだけでお医者さんはどれだけ救われることか。

2023.12.05

外来患者さんが、

「ノドの具合が悪く、咳き込み過ぎて嗚咽しちゃいます。」

と訴える。

あー、嗚咽ねー。

患者さんが言いたいのは、

咳き込んで吐きそうになってしまう、

ということだと思われますが、

これを「嗚咽しそうになる」というのは誤用です。

「嗚咽」とは声を詰まらせて泣くこと、むせび泣くこと、で

「変わり果てた彼の遺体を見て嗚咽した」

「葬儀会場では故人との別れを悼んだ友人がこらえきれず嗚咽を漏らしていた」

などと用います。

それが、近年、若い人の間で誤用されているようです。

何で、全然違う意味なのに、と思いますが、

ひょっとしたら「嗚咽」の「おえつ」という語音が、

「おえっとなる」に似てるから?

まさかと思う、ちょっと信じがたい話ですが、

どうもそうみたいです。

では、正しくはなんというかというと、

「えずく」で漢字で書くと「嘔吐く」でしょうね。

ただしPCなどでは、この変換は出来ないようなので、

特殊な表現なのかも。

そんなわけで、聴いてるこっちが恥ずかしくなるので

「嗚咽」の誤用には注意してください。

とっさに「えずく」が出なければ、

「吐きそうになる」「ゲロが出そうになる」でよろしい。

今回はその場では聞き流しましたが、

教えてあげたほうが良かったのかなあ。

2023.12.02

金曜日には鼻茸の外来手術があった。

心配だったのはこの指。

動くかどうかが心配なわけではない。

鼻内手術では左手はほぼ硬性内視鏡を持ってるだけなので、

細かい動作は要求されない。

心配だったのはオペの手袋が指に入るかどうかでしたが、

まずオペ用手袋の指の部分を切って装具に被せ、

その上から滅菌手袋を無理やりはめたら

なんとか装着することができました。

オペは問題なかったのだが、

日常診療で薬指が動かないのは

非常に不便を感じている。

右手は処置に使うので、

鼻鏡、耳鏡は必ず左手で扱うことになる。

鼻鏡を普通に開こうとするとつかえてしまうので

指をずらすと、今度はうまく把持できない。

こんな感じで鼻鏡もやや扱いづらいのだが、

しかし、なんといっても耳鏡である。

耳鏡ってこんなシンプルな形なのだが、

外耳道は屈曲しているので、

耳介を斜め上に引っ張り上げるようにしないと

鼓膜が見えないのだ。

左耳を診るときは、

主に左手の人差し指を耳介に引っ掛けて吊り上げますが、

場合によってはちょっと右手を使うこともできる。

だが右耳を診るときには、

人差し指と薬指で耳介を挟んで後上方に引き上げることになる。

これが全くできないのだ。

むろん、右手は使えない。

この40年近く、毎日毎日

全く無意識にやっていたこの動作が突如できなくなり、

研修になりたての頃、器械が上手く扱えなくて

苦労したのを思い出しました。

2023.11.30

インフルエンザの勢いがすごいです。

27日月曜日の当院の外来では、

インフルエンザA型が23人陽性。

いっぽう新型コロナは1名のみでした。

学校、保育園・幼稚園、宿泊学習、修学旅行での感染、

職場での感染、家族内感染、

いずれも多いです。

そして、今シーズン、ある異変が起きています。

国立感染症研究所のホームページを見てビックリ。

2021~22シーズンはご存じのように、

インフルエンザの流行はありませんでした。

それが昨年2022~23シーズンはインフルエンザの流行が見られました。

グラフを見てわかるようにほとんどが

緑色のA型インフルエンザのA香港型(H3)でした。

ところが、このグラフをご覧ください。

今シーズンは緑色のA香港型と並行して、

ピンク色のH1型、いわゆる新型インフルエンザの流行が同時進行しています。

これは過去の流行では見られなかったこと。

ちなみにコロナ以前の2019~20シーズンは

H1のpdm09が主体でした。

しかもこの図から西は香港型、東は新型というような地域差はなく、

同じ地域で同時に流行していることが分かります。

要するに簡単に言えば今シーズンは

一度インフルエンザA型にかかっても

またすぐに別のA型にかかる可能性があるということ。

各医療機関で行う迅速検査キットは、

インフルエンザのA型、B型の鑑別はできますが、

新型、香港型の鑑別はできません。

今シーズンすでにインフルエンザに罹った人も

必ずワクチンを打つ必要性がありそうです。

今シーズンのワクチンにもむろん新型、香港型両方と

B型2系統の株が選ばれています。

2023.11.14

またまたの学会休診で恐縮なのですが、

日本耳鼻咽喉科学会秋季大会参加のため、

11月18日土曜日は休診です。

秋季大会は毎年5月に行われる日本耳鼻咽喉科学会総会と並んで、

耳鼻咽喉科医にとって最も重要な学会です。

5月の総会が、映画監督や業界著名人の特別講演や、

ミニコンサートやお笑いライブなどもある「お祭り」的な要素があるのに対し、

かつて「専門医講習会」という名目だったこの秋季大会は、

がっちり勉強させられる「ガチ」な学会です。

日本全国を北海道・東北、関東・甲信越、

中部・東海、近畿・和歌山、中国・四国、九州・沖縄の

6つのブロックに分けた持ち回り開催で、

以前は担当エリアで開催されていました。

ところが専門医制度が変わって、参加人数が激増したため、

地方での開催が困難になって、

主として首都圏、関西圏での交互開催になってきました。

今回もポスターを見てわかるように、

北海道・東北ブロックの主催ですが、

会場は横浜です。

せめて、地方なら観光できなきくても

往復でちょっとした旅行気分も味わえるのだが。

ポスターにあしらわれた北海道のお花畑、岩木山、なまはげ、中尊寺、

銀山温泉、伊達政宗公、赤べこなどが恨めしい。

まあ、横浜ならば、朝自宅を出れば間に合うわけなので、

いつも地方開催でしているような、

開始時間に間に合うように、

東京に前泊して、新幹線の始発に乗ったり、

前日深夜に会場近くのホテルにたどり着いたり、

といった苦労はしなくて済むのですが。

そんなわけで、11月18日土曜日は休診になりますので、

ご了承ください。

たぶん、全国的に耳鼻咽喉科医院はかなりの割合で休診でしょう。

学会シーズンは春から秋なので、

この後、来年5月の総会まで学会休診はありません。

2023.11.06

秋は学会シーズンです。

学会に参加する第一の目的はもちろん

日々新しくなる医学、耳鼻咽喉科学の知識を

常に最新のものにアップデートするため。

大学病院や、医局にいたころは、

そうした医学の最新情報はほっておいても入ってきたのですが、

開業すると、そういった学会で得られる新しい知識がないと

とてもやっていけません。

講演を聴いていると、

普段診ている患者さんの中に

思い当たる症例を発見することがあります。

ああ、あの人はこれだったのか、と。

そして、学会で学んだ新しい知見を試してみると、

今までなかなか改善しなかった患者さんが良くなる、

ということをしばしば経験しています。

学会に行くとなると

休診にしなければならないので収入が減る、

と考えてる医者はいるみたいだが・・・・。

2つ目は、むろん、専門医更新のための単位を取得するためですが、

これは、おそらく年2回+αくらいの参加で何とかなるはず。

専門医所得していない耳鼻咽喉科医院のセンセイは

これも関係ないのだが。

そして3つ目は、学会にかこつけて、

現地の美味しいものをいただいたり、

旅行を楽しんじゃうこと。

今年も、柳川やら伊勢神宮など行きました。

これは学会が木・金開催が多いので、

水曜日を休診にしてから、この楽しみが増えました。

去年の奈良もそうだった。

なんで、今回は開催地で選んでしまった。

別府なら、会場近くのホテルでも温泉だし。

もちろん、小児耳鼻咽喉科は開業医にとって大変重要な分野で、

ためになりそうな講演も多いので、

木・金は当然学会に出ますが、

開催日前日の水曜日午後は別府地獄めぐりに行く予定。

ここはもともと休診日なので

ご容赦いただきたく。

もう、定年の年齢なので、

体の動くうちに、行けるところに行っておこう

というのが今後の方針です。

そんなわけで、11月9日(木)10日(金)は

臨時休診になりますので、

なにとぞご了承ください。

土曜日は頑張ります。

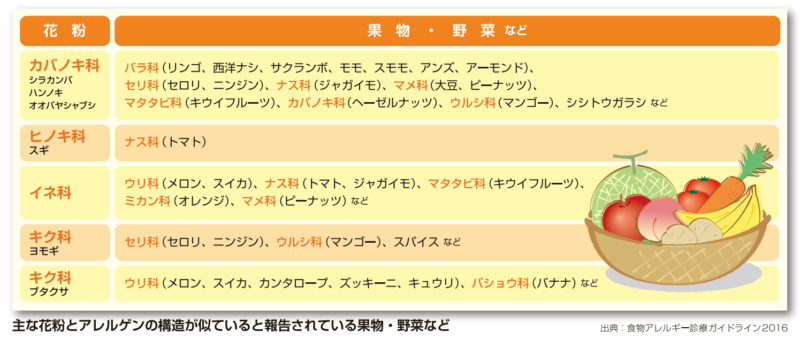

2023.11.02

朝のニュースを横目で見て、オヤッと思った。

「PFAS」?

このニュースは、これでした。

実は、ワタシがこのニュースに反応したのは、

耳鼻咽喉科医としては「PFAS」は有機フッ素化合物ではなく、

「Pollen Food Allegy Syndrom」のこと、

日本語で言うと「花粉・食物アレルギー症候群」だったからです。

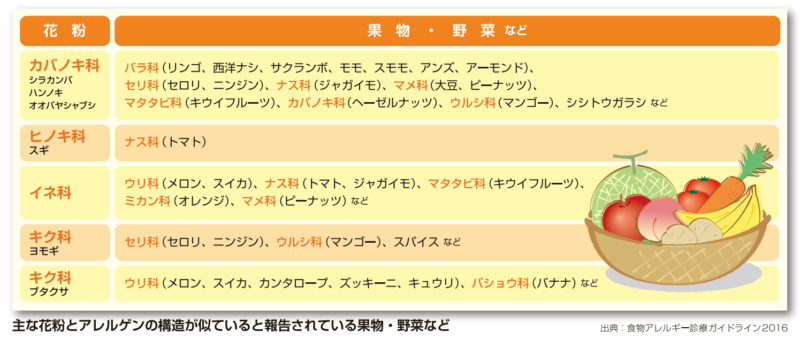

野菜や果物を生で食べた時に

唇・口・喉などにイガイガ感やかゆみ・腫れなどアレルギー症状を引き起こす、

口腔アレルギー症候群(Oral allergy syndorome-OAS)のうち、

花粉に対する感作が原因になるものを

PFASと呼びます。

花粉の表面抗原と、

ある種の野菜、果物の表面のたんぱく質の形が似ているので、

花粉に対する抗体が野菜・果物に対して反応してしまう現象で、

強い花粉症体質を持っている方に

しばしば現れる病気です。

通常、アレルギーは抗原物質が繰り返し体内に入ることで、

身体が反応し、それに対する抗体がつくられるのですが、

この場合は花粉で感作されるので、

仮にその食物を食べたことがなくても

アレルギー反応を起こす可能性があります。

読みは「ピーファス」ですが、

フッ素の方もアナウンサーは「ピーファス」と言ってたから

混乱しそうだ。

ところで、この間の津市での鼻科学会で面白い話を聴きました。

カバノキ科花粉によって引き起こされるPFASの代表的なものに

リンゴアレルギーがありますが、

このアレルゲンの強さがリンゴの品種によって違うそうです。

具体的には、欧州の研究では、

ゴールデンデリシャスは抗原となる Mal d 1 量が多く

ほぼ全ての OAS 患者が症状を示すいっぽう、

サンタナは Mal d 1 量が少なく半数の患者は無症状で食べられるようです。

日本の品種でも同じ研究が行われ

「こうとく」「シナノレッド」のアレルゲン量は

「サンふじ」「サンつがる」に比べて数倍高いことがわかったとのこと。

また、抗原となるMal d 1 量は、

もぎたては少ないが、貯蔵、輸送のストレスにより

同じ個体内でも増加するそうです。

ということは、PFASでリンゴが食べたい人は、

サンつがるのリンゴ狩りでもぎたてを食べれば、

安全に食べられる可能性が高いわけだ。

でも、リンゴ狩りに行って入園料を払って、

リンゴをひと欠け、ふた欠けしか食べない、

ということはあり得ないから、

その作戦はやっぱ、ダメですね。

以上、花粉・食物アレルギーのPFASのお話でした。