2020.05.16

影響を受けたレコードシリーズもいよいよ終盤。

今日は8枚目。

1981年3月発売

「フラワーズ・オブ・ロマンス/パブリック・イメージ・リミテッド」。

「パブリック・イメージ・リミテッド」は、ご存知のように

「セックス・ピストルズ」を脱退したジョニー・ロットンが、

本名のジョン・ライドンとして結成したバンドです。

もともと、のちに

「グレート・ロックンロール・スウィンドル」といわれる、

仕掛け人、興行師のマルコム・マクラーレンによって

「ビジネス」としてスタートした「セックス・ピストルズ」は

デビューアルバムを発表した時点で、すでに半ば崩壊していました。

(The Great Rock’n Roll Swindleは

マルコム・マクラーレンが企画した

セックス・ピストルズの映画及びそのサントラ盤。

セックス・ピストルズの2枚目の、そして最後のアルバム。

Swindleとは、「詐欺」の意。)

曲の大半を手掛けるベースのグレン・マトロックは

すでにバンドを離れ、

代わりに加入したシド・ヴィシャスは、

もともとピストルズのファンでライドンの友人でもあったが、

完全なジャンキーであり、

プロのミュージシャンとしてやっていく

才能も体力もなかった。

ジョン・ライドンがアメリカツアーのあと

ピストルズを脱退したわずか3か月後の1978年4月結成された

「パブリック・イメージ・リミッテド」は

その年の暮れ、デビューアルバム「パブリック・イメージ」を発表する。

1978年といえばパンクが市民権を得て

大ブームを起こし始めた年であるが、

パンクロック界の大スターが放ったレコードは、

全てのパンクファンの期待を拒絶する内容でした。

ディストーションのかからない、切り裂くようなギターと

対をなすような重く低く、うねるような音圧のあるベース。

ジョン・ライドンのボーカルは、

高い、金切り声で、

ピストルズ時代とは別人かと思うような歌唱で、

曲もシンプルなロックンロール的な曲は一つもなく、

のちにオルタナティブといわれるような、

とっつきにくいノイズミュージック的なテイストに満ちている。

つまり、「セックス・ピストルズ」に嫌気がさした

ジョン・ライドンは、このアルバムで、

ロック・スター、パンク・ヒーローは、

あくまで大衆の偶像(パブリック・イメージ)に過ぎない、

と、自ら「セックス・ピストルズ」を否定することによって、

新たなバンドの方向性を示したのです。

ある意味、自分の支持者に対し

ケツをまくって見せたわけです。

当時、まだ、完全なパンク小僧でなかったワタシなどは

完全においていかれました。

その約1年後の1979年11月、

セカンドアルバム「メタル・ボックス」発売。

これは、12インチの45回転ディスク3枚が、

文字通り丸い金属の缶に入った形で発売されました。

ラジオの新譜紹介で何曲か聴きましたが、

そのときは、またまたヘンテコな曲だなあ、

と思った程度でした。

33 1/3回転の通常のLPより良い音質で聴いてもらうため、

45回転にしたと、当時ジョン・ライドンは語っていました。

その後、通常の33 1/3回転の2枚組紙ジャケットになった

「セカンド・エディション」がのちに発売されますが、

ワタシが買って聴いたのはそちらからです。

1980年のことだったはずです。

値段も下がり買いやすくなったこともあります。

(のちに高い金払って中古レコード屋で

缶入りメタルボックスを入手しました。)

「メタルボックス/セカンド・エディション」は

PiLの最高傑作ともいわれる作品です。

作風としてはファーストの延長にあるのですが、

さらに前衛度を高め、前作で1,2曲残っていた

パンクロックの残り香のあるような曲は完全に姿を消しました。

ジャー・ウーブルの地を這うような重低音のベースに

キースレヴィンのギターと、

ジョン・ライドンのボーカルが絡んでゆく展開です。

はじめは、とっつきにくいのですが、

これが、非常に中毒性がある。

繰り返し聞くうちに、すっかりハマりました。

1980年は、ワタシのロック革命の年。

1980年から81年にかけて、

バンドでも、いわゆるパンクではなく、

トーキング・ヘッズなどのアフリカンビートを取り入れた曲を

作曲し、演奏するようになっていました。

そして、1981年4月に発売されたのが

「PiL」のサードアルバム「フラワーズ・オブ・ロマンス」でした。

今回は最初からレコード屋さんで予約して発売日に手に入れました。

さあ、1年間聴きこんだPiLが、どんな曲を出すか。

大いなる期待をもって、レコードに針を落としました。

(この「針を落とす」という『儀式』が今の子にはわからないだろうなあ)

ところが、

最初、レコードから聞こえてきたのは

予想もしなかった音。

最初、小さいミリミリミリ・・・という

虫の音みたいな音が鳴っているな、と思うと

いきなり、どーんという太鼓の音。

そして、「ア~~~~ラ~~~~~~」

というコーランを読み上げるような叫び声。

そして、太鼓連打。

前作が45回転だったので、

とっさに回転数でも間違ったかと思いました。

しかし、そうでは無かった。

パブリック・イメージ株式会社による

ロックの解体事業は、ここまで進んでいたのでした。

彼らは、アフリカを越えて、中東まで行ってしまった。

ジョン・ライドンのコーランを思わせるような

呪術的なボーカルがうねり、

さまざまな打楽器が、民族音楽的な独特の世界観を醸し出します。

このスタイルは、前作までサウンドの要だった

ベーシスト、ジャー・ウーブルの脱退が大きい。

ベーシストを失うことによって、

新たなベースを補充するのではなく、

じゃあ、ベース無しでいってみようと考えるところが

当時のジョン・ライドンのスゴさです。

イントロの虫の音は、

フロア・タムの上に置いて、ディレイをかけて反響させた

「ミッキーマウスの懐中時計の秒針の音」だったそうです。

その他にもテレビから録音した音を

サウンドコラージュ的に使ったり、

テープの逆回転を用いたりの

実験的な手法がとられ、

スタジオ内で様々なアイディアを試したようです。

ともかく、このアルバムと、

相前後して出た「ザ・ポップグループ」の2枚のアルバムは

ワタシにとって衝撃的でした。

今でも、大好きです。

その影響でワタシのバンド「LANDSALE」も

どんどん変態的な音になってゆき、

そのため、どんどん女の子にモテなくなっていったのです。(T_T)

ああ、杉山清貴とか、チューブとか、

せめて高中あたりやってれば

ワタシの大学生活はもっと別の華やかなモノになっていたでしょうが・・・・。

だが、その分、ロックヲタク男子にはモテました。(^^;)

2020.05.15

1980年代に入り、それまでロック・シーンを席巻してきた

パンク~ニューウエーブは、あらたな行き先を求めます。

その一つがジャマイカのローカルミュージックであるレゲエの

ルーツである「ブルービート」や「スカ」であり、

もう1つが「アフリカン・ビート」でした。

1940年代にジャマイカ、キングストンのゲットーで

サウンドシステムという移動式の音響設備をもちいる

野外ダンスパーティーが流行しました。

そこから1950年代に誕生したのが「スカ」という音楽で、

2泊目4泊目を強調した裏打ちリズムが特徴のダンス音楽。

そこから起こったのがややテンポの遅い「ロックステディ」。

さらにそこからやがて「レゲエ」が生まれます。

「スペシャルズ」や、

日本でもホンダシティのCMでおなじみになった「マッドネス」は、

この「スカ」を演奏するイギリスのバンドですが、

この「スカ」とか、そのミキシング手法である「ダブ」という手法を

ニューウエーブ系のミュージシャンはこぞって導入し始めました。

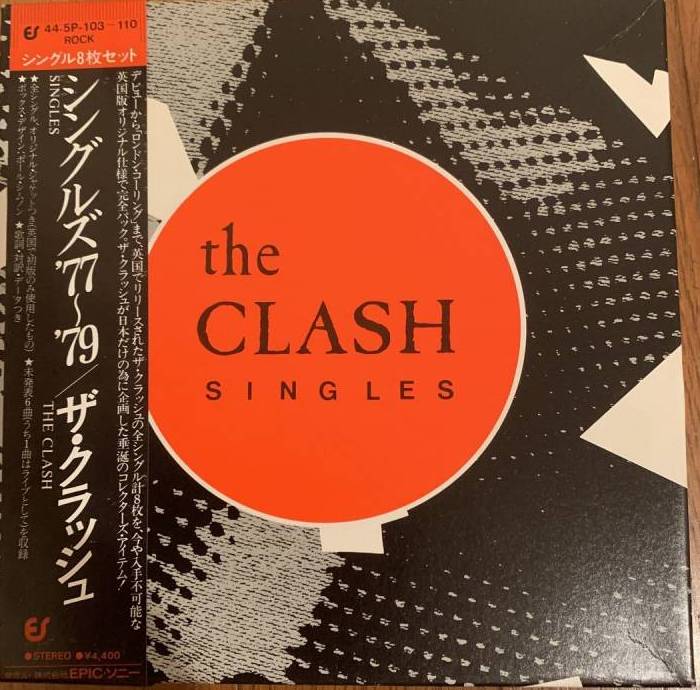

先のザ・クラッシュはその先鋒で、

「ハマースミス宮殿の白人」でスカ~レゲエビートを、

「ロンドン・コーリング」に続いて1980年12月に発表された

アルバム「サンディニスタ」ではダブを大幅に取り入れてます。

当時爆発的な人気だった「イエロー・マジック・オーケストラ」の

教授こと坂本龍一氏も1980年9月、ダブを全面的にフィーチャーした

「B2-UNIT」というアルバムをリリースしています。

一方、もう一つのアフリカンビートについては、

トーキング・ヘッズが1979年にブライアン・イーノのプロデュースで製作した

「フィア・オブ・ミュージック」にその端緒を見ることができます。

その後、1980年発表の「リメイン・イン・ライト」は

全編がアフリカンビートに覆われ、

彼らの、いや20世紀を代表する名盤になりました。

リーダーのデヴィッド・バーンはさらに

ブライアン・イーノとの共同製作で1981年に

「マイ・ライフ・イン・ブッシュ・オブ・ゴースト」

をリリースしますが、これは「リメイン・イン・ライト」より先に製作され、

権利関係の問題で発売が逆転しましたが、

「リメイン・イン・ライト」の習作といった作品です。

また、元ジェネシスのピーター・ガブリエルが

1980年のアルバム「Ⅲ」で発表した「ビコ」も、

アフリカン・サウンドを持ち込んで話題になりました。

ピーター・ガブリエルはその後、

アフリカをはじめ世界中の土着の音楽を紹介する「WOMAD」

というイベントを立ち上げ、

ワールド・ミュージックが時代のキイワードになってゆきます。

「フェラ・クティ」「サリフ・ケイタ」などは、

この流れの中から世界に認知されるようになりました。

そして、アフリカン・ビートを前面に取り入れたバンドも多数現れました。

「BOW WOW WOW」はセックス・ピストルズを成功させた

マルコム・マクラーレンが仕掛けたバンドで当時15歳のビルマ系の少女

アナベラちゃんをボーカルに据えたバンド。

パンクバンド「ブームタウン・ラッツ」はアルバム「モンド・ボンゴ」

で、アフリカンビートを取り入れたが、

なんといっても驚きは

プログレッシブ・ロックの大御所「キング・クリムゾン」が

アルバム「ディシプリン」でアフリカンビートを大幅に取り入れて

再起動したことです。

とくに新メンバーのギタリスト、エイドリアン・ブリューは

時代の寵児として注目を集めました。

「エレファント・トーク」で聴かれるゾウの鳴き声のような

エレファント・ギターはワタシも真似したもんです。

さて、そんな時代背景で生まれたのが

イギリスのニューウエーブバンド「XTC」の4枚目のアルバム

「ブラック・シー」でした。

XTCは1978年にデビューアルバム「ホワイト・ミュージック」をリリース。

パンクブーム真っただ中に登場したそのサウンドは、

ねじれたパンクミュージック、という印象がぴったりする。

激しいリズムではあるが、どこかひねくれた、

ユーモアすら感じる独特の演奏で、

それは同じ年に発売した「GO2」でもおおむね踏襲される。

だが、その「GO2」の初回プレスにはボーナス盤として

「GO+」というダブ・ミックスバージョンが付属していました。

これは、手に入らず、あとから聴いたのですが、

これがスゴイ。

坂本龍一氏の2年も前にこんな先進的な音を作っていたのかと。

そして3rdアルバム「ドラムス&ワイヤーズ」を1979年にリリース。

そして、今度はリーダーのアンディ・パートリッジが

Mr.パートリッジ名義で、

そのダブミックスフルアルバム「テイク・アウエイ」

を1980年に発表します。

これが、さらにすごかった。

実はこのあとこのアンディ・パートリッジ本人が、乞われて

例の坂本龍一の「B2-UNIT」の作成にかかわったという。

そして、今夜取り上げる「ブラック・シー」の話になります。

(ここまで、長かった。)

そんな経緯があったので、

ワタシはこのアルバム発売を心待ちにしており、

レコード屋さんに予約を入れて、発売当日に買いました。

これが、(@_@)。

1曲目の「リスペクタブル・ストリート」の

ギターのイントロからやられました。

ザクザクいうギター。

そしてバスッバスッとぶった切れるようなドラム。

これは、ゲートリバーブ、あるいはゲートエコー

と呼ばれるレコーディング法で、

この「ブラック・シー」をレコーディングしたプロデューサーの

スティーブ・リリィホワイトが、

先に述べたピーター・ガブリエルの「Ⅲ」で導入し、

おおいにインパクトを与えたサウンドでした。

簡単にいうと、音源の残響音を

ノイズゲートというエフェクターでぶった切ること。

ノイズゲートとはもともと、

エレキギターなどが音を出してないとき

ジーというノイズが発生する場合があるので、

一定以下の音量の音をカットして、

静かな演奏でノイズが聞こえちゃうのを防ぐためのエフェクターでした。

これを、深くかけると、

ゆるやかに減衰していく音があるところで

急にカットされ無音になります。

そうすると、ズバーン、ズバーンという音が

ズバッ、ズバッという音になり、ビートが強調されるのです。

この手法はその後たいへん流行り、

日本の歌謡界でも見境なく導入され

吉川晃司も、シブがき隊も、

みんなズッ、バン、ズッ、バンやっておりました。

で、このアルバムはゲートリバーブを全体に用いて

ビート感を強調しながら、ところどころに

ダブ風のアレンジを加えています。

かといって、もろアフリカ風の曲でもなく、

ダブアルバムでもなく、

中心はメロディのしっかりした良質な英国風ポップ・ミュージック。

当時はまだ、ブリット・ポップという言葉がありませんでしたが、

ザ・ビートルズ直系のまさにあのサウンドです。

ただしそこにXTC風の「ヒネリ」が加えられて、

また、それが心地よい。

全編に当時の流行の最先端のアレンジが施され、

さながら1980年代の「サージャント・ペパーズ」を

聴いているような感じでした

一番好きだったのは3曲目の

「リビング・スルー・アナザー・キューバ」。

ちょっとひねくれたギターのリフと、

歯切れのいいビート、

中盤のダブ風のアレンジが楽曲にスリリングさを加えています。

まさに、ヤラレタ―、という感じでした。

当時はLPなので、A面が終わると、

レコードをひっくり返してB面をかけます。

すると流れてくる、軽快な「タワーズ・オブ・ロンドン」。

この流れも好きでした。

やはりA面、B面で楽しむ、というのがレコード時代にはありましたね。

ホワイトサイドとブラックサイドに分けた「クイーンⅡ」とか。

「明日無き暴走」もB面の1曲目がタイトル曲なので、

CDだと、この辺の感覚が味わえません。

そして、次々に演奏されるヒット・チャートメドレーのような

ポップ・チューンの最後、アルバムは突然、

「トラベルズ・イン・ニヒロン」という、

にわかに陰鬱な曲で、幕を下ろします。

どことなく、チャイコフスキーの

交響曲第6番「悲愴」を思わせる幕切れです。

もっとも、当時はクラシック音楽には

まったく興味も知識もなかったのですが。

LPレコード、アルバムは曲を集めただけのモノではなく、

全体を一つの作品と考えることができます。

なので、「リスペクタブル・ストリート」から始まって、

「トラベルズ・イン・ニヒロン」で終わるこのアルバムは、

まさに全体で一つの作品となっています。

LPレコード時代のアルバムが、

CD化されて発売されるとき、

CDの方が収録時間が長いので、ボーナストラックとか

未発表テイクなどを追加収録したものが多いのですが、

アルバム本来のコンセプトをスポイルしている場合が

少なからずあります。

なので、このアルバムもCD化された時に3曲ほど追加されていますが、

はっきり言って、余分です。

ともかく、このアルバムを発売日に聴くことができたのは、

大作曲家の初演を聴いたと同じように、

人生において、大きな幸運だったと思います。

2020.05.14

高校卒業後、大学受験に失敗し、

1年間の浪人生活を経たのち、

1979年4月、なんとか大学生になることができました。

浪人時代から、

大学生になったら絶対バンドやるぞ、と思い続け、

それを心の糧に勉強に打ち込んでいました。

なので、入学後、早速医学部軽音楽部の門をたたきました。

さて、そんなわけで入部しましたが、

新入部員はワタシともう一人。

他の体育会系の部活や、

美術部や落語研究会といった文化部の活動とも違い、

軽音楽部はあくまでバンド単位での活動。

新たにバンドを組むメンツはいなかったので

とりあえず、先輩のバンドに入れてもらうことになりました。

ワタシはギター/ボーカル希望でしたが、

もう一人の彼はボーカル専属だったので、

そいつは先輩のバンドのボーカルに、

ワタシは、また別のバンドのギターとして参加することになりました。

ハードロックをやりたい、と思っていたワタシですが、

なんせ、当時軽音にはバンドは4つしかなく、

一つはジャズ、一つはフォーク~ニューミュージックだったので、

残りの2つ、いずれもアメリカンロックのバンドしかなかったのです。

そんなわけで、1年間、そのバンドで

イーグルス、ドゥービー・ブラザースなどの

ギターを担当し、

先輩に言われるがままにしぶしぶ弾いていました。

もう一つのバンドはザ・バンドやCCRを演奏していました。

実はハードロックのバンドをやるつもりではあったのですが、

浪人の1年間、勉強の合間に

ロックの新譜をラジオで欠かさずチェックしているうちに

ワタシの音楽の嗜好が少しずつ変化してきました。

浪人の1年間、1978年のアルバムとしてインパクトがあったのは

「ディス・イヤーズ・モデル/エルビス・コステロ」1978年3月

「Q:We’re not Men?A:We’re DEVO(退廃的美学論)/DEVO」1978年7月

「システム・オブ・ロマンス/ウルトラヴォックス」1978年9月

「アウトランドス・ダムール/ポリス」1978年11月

など、いわゆるニューウェーブといわれるジャンルでした。

いっぽう同じ年のレインボーの「バビロンの城門」は

ハードロックのアルバムとしては大変クオリティ高かったのですが、

大仰で、古臭くて、とてもこりゃ、ダメだな、

と感じていました。

そして、大学生になった1979年8月に発売された

レッド・ツェッペリンの「イン・スルー・ジ・アウトドア」を聴いて、

ああ、もう、こういう古いスタイルのロックは終わったのだ、

と確信したのです。

同年、イーグルスも「ザ・ロング・ラン」で終焉を迎えました。

いっぽう、その1979年には

「フィア・オブ・ミュージック/トーキング・ヘッズ」8月

「ドラムス・アンド・ワイヤーズ/XTC」8月

「白いレガッタ/ザ・ポリス」10月

「パール・ハーバー79/ザ・クラッシュ」

(クラッシュのファーストに未収録シングルを加えたアメリカ盤の日本盤。)

「動乱(獣を野に放て)/ザ・クラッシュ」11月

「セッティング・サンズ/ザ・ジャム」11月

などなど、パンク~ニューウエーブの名盤が目白押し。

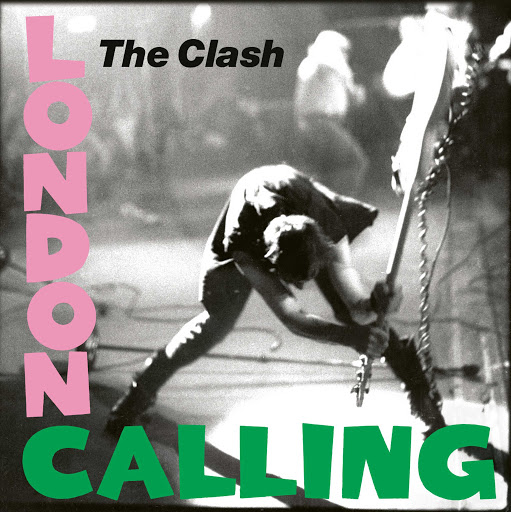

そして、名盤中の名盤

「ロンドン・コーリング/ザ・クラッシュ」が

1979年12月(アメリカ、日本では1980年1月)に発売されるのでした。

完全に時代の流れ、ロックの流れが変わったと思いました。

巷にあふれるどんな音楽、ファッション、広告を見ても

これは、アリ、これは、それ以前、

このヒトには見えている、

こいつはまだ、気づいていない、ということが

実にクリヤーに見えてきてしまったのです。

ロックギターでも、速弾きや、チョーキングは恥ずかしい。

そもそも、ギターソロなんかいらない、

というようにワタシの中でロックの価値観のコペルニクス的転回、

地球のN極とS極が入れ替わるような

未曽有の大変革が始まっていました。

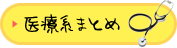

その「ロンドン・コーリング」と相前後して発売されたのが

「クラッシュ・シングルズ’77~’79」です。

まだ、CDのない時代、

ザ・クラッシュのデビューからの8インチシングル盤8枚を

すべてセットにしたのがこのレコードです。

日本独自の企画で発売は1979~80年らしいですが、

詳しいデータはちょっとわかりませんでしたが、

おそらく1980年初頭だと思われます。

というのは、このレコードを

ワタシが友人に借り受けて聞いたからで

その友人とは中学高校の同級生の勅使河原くんでした。

現役で茨城大に進学したテシくんは、春休み帰省時に

ワタシが、やっと大学に合格したので、

我が家にこのレコードを持ってきて、

これをツマミに飲もう、ということだったと思います。

これが「腑に落ちた」。

シングル盤を時系列的に聴いていくと、

バンドのスタートの爆発から、

前進、逡巡、打開、展開、発展、の過程がよくわかる。

ハードロック/ヘビーメタルという音楽が1975年以降、

「様式美」を追求し、それを突き詰めていくことによって、

磨かれ、洗練され、緻密で完成度の高い次元に収束させることに成功しました。

しかし、そのことによって、

逆に均一化して、初期衝動を失い、自ら閉塞感に陥いっていったのです。

それに対し、生まれたての赤ん坊のように幼稚だったパンクロックが、

成長の過程で、いろいろな方向に手を広げながら、

さまざまなものを吸収し、

初速度を失うことなく、質量を増すことによって

運動エネルギーを増大させていった過程が理解できたのです。

ロンドンパンクの象徴でもあった「セックス・ピストルズ」が

大物プロデューサー、クリス・トーマスや

仕掛け人のマネージャー、マルコム・マクラーレンなどによって、

「仕立て上げられた」パンクロックのスターだったのに対し、

ザ・クラッシュは、

その「セックス・ピストルズ」のステージを見たナイーブな若者が

それに触発されて湧き上がった内面からのエネルギーを

「バンド」というかたちで表現したものでした。

そのために自分たちの勢いを保つために

レゲエ、ダブ、スカ、といった新規な音楽、

あるいは、ロックンロールやオールディーズといった過去の遺産、

などを、どん欲に取り込んで、それをエネルギーに変えていったのです。

演奏技術も向上し、レコーディングのアイディアも豊富になって、

表現力は格段に増しました。

これは、1950年代に生まれたロックミュージックが、

ブルースやカントリーをベースにしつつも、

ジャズ、ラテン、クラシック、はては民族音楽など、

あらゆるジャンルの音楽を「貪食」しながら、

自らの栄養にして肥大、発展していった過程を、

そのまま、なぞっているかのようです。

シングル盤の積み重ねの上に

「ロンドン・コーリング」という歴史的名作が誕生したのです。

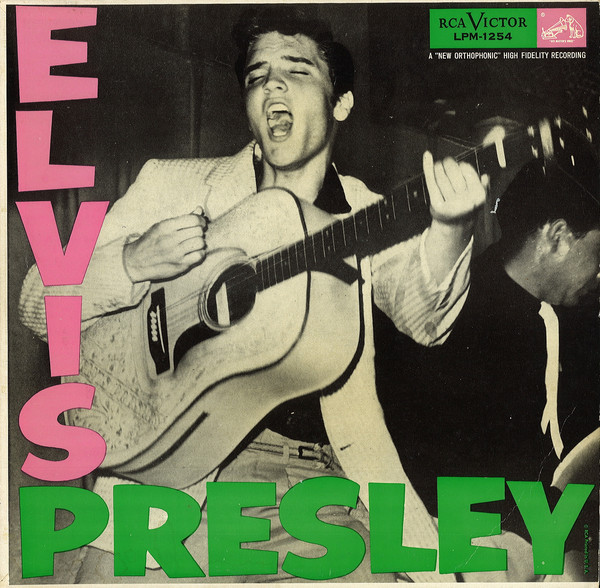

ちなみにこのジャケットデザインは

ロックンロールの歴史的大スター

エルビスプレスリーのデビュー盤へのオマージュとなっています。

ということで1980年の新学期、

大学2年生になったワタシは、

ようやく自らのバンドを結成することができました。

それは、従来目指したハードロックのバンドではなく、

演奏するのはコピー、オリジナルとりまぜ、

すべて演奏時間2、3分の

パンク~ニューウエーブの曲ばかり。

そして、6月のそのバンドのデビューライブの1曲目は

このザ・クラッシュの「クラッシュ・シティ・ロッカーズ」

だったのです。

さて、昨日5月13日はワタシ61歳の誕生日。

ついに還暦を過ぎて2周目に入りました。

そして、今日5月14日は

ザ・クラッシュ・シングルズを聞かせてくれたテシ君の、

やはり61歳の誕生日です。

昨年は佐野ハートロックフェスに来てくれましたが、

また、ロック談議してみたいところです。

2020.05.13

影響を受けたレコード第5弾はコレです。

1977年10月28日発売。当時は受験を控えた高校3年生。

「Never Mind the Bollocks(邦題:勝手にしやがれ‼)/セックス・ピストルズ」

この邦題は、もっと何とかならなかったのか。

1976年ころのロックシーンは明らかに行き詰っていました。

この年、大ヒットとなったのはピーター・フランぷトンの

2枚組ライブアルバム「フランプトン・カムズ・アライブ」。

2枚組ながらビルボード200で10週連続1位を記録し、

空前の大ヒットになりました。

爽やかなルックスと、ポップなメロディーが満載で

幅広いリスナーの支持を得たと思われますが、

当時、このレコードを何回聴いても、

どこがいいのかちっともわかりませんでした。

かつて、彼が在籍していた「ハンブル・パイ」のほうが

100倍もカッコイイじゃん。

中学時代からの愛読誌ミュージックライフは、

1975年にデビューした「ベイ・シティ・ローラーズ」の大人気で、

ミーハー女子中高生にのっとられ、

完全に「明星」「平凡」化しており、

もはや読むに値しない雑誌になっていました。

足利高校の同級生で組んだバンド「アースバウンド」も

高校3年の2学期、学園祭での演奏を最後に解散することに。

最後の練習のあと、喫茶店でメンバーとしばしロック談議。

ディープパープルのカム・テイスト・ザ・バンドもイマイチだね。

リッチーブラックモアズ・レインボウのファーストも期待外れ。

どちらも第2期パープルには遠く及ばない。

いったい、このあとロックはどこに行くんだろう。

そこでギターのエビハラくんは、

オレはねー、ボストンとか、あの辺に行くと思う。

1976年に「幻想飛行」でデビューしたボストンは

リーダーのマサチューセッツ工科大学出身の

トム・シュルツが作り出す、緻密で耳触りの良い

プログレハード~ポップ・ロックで人気を博し、

以後、ジャーニー、TOTOなどがこの路線の音楽で

次々とヒット曲を連発していく。

ボストンかー、オレは違うなー。

ワタシとしては荒々しさや、不良的なカッコよさのない、

きれいにパッケージされた「製品」のような音楽は、

もはや「ロック」ではない、という違和感を感じていました。

だが、じゃあ、なにか、といわれると困ってしまうのだ。

そんなロックシーンに、

半ば必然的に「発生」したのがパンクロックでした。

ロックの初期衝動と反体制という姿勢を明確にし、

若者の行き場のないエネルギーを救い上げる音楽です。

パンクロックという言葉は、

当初ラジオや雑誌などのメディアを通じて入ってきていましたが、

その音を初めて聴いたのは、

1976年4月に発売された「ラモーンズの激情」でした。

むろん、ラジオです。

これが、全然「来なかった」。

ロックは猛々しいボーカルだ、との信念があったワタシには、

ラモーンズのボーカルはまるきりへなちょこに聞こえ、

演奏の方もそれまでディープパープル、レッド・ツェッペリンを聴いていた耳には

ギターもドラムもベースもテクニックのなさにがっかりしました。

パンク、ダメだな。

このとき、ラジオ番組のパーソナリティー

(当時はディスクジョッキー)をしていた

ロッキング・オン編集長の渋谷陽一氏は、ラモーンズを

「革ジャンを着た、ベイシティ・ローラーズ」

と評しました。

続いてパンクロックのバンドとして日本に紹介されたのは

当時としては大変珍しい

オール・ガールズ・バンド「ランナウェイズ」でした。

1976年のデビューアルバム「Runaways」の邦題は

「悩殺爆弾~禁断のロックンロールクイーン」。

これがまた、ワタシのパンクロックに対する認識を

誤らせることになります。

若い女の子がセクシーな衣装で歌う姿は、

マスコミに格好のネタとして大々的に取り上げられ、

1977年セカンドアルバム発売後に初来日しますが、

話題の中心は音楽ではなくボーカルの

シェリー・カーリー(当時はチェリー・カーリー)の下着姿でした。

彼女は篠山紀信氏の「激写」で男性雑誌「GORO」のグラビアも飾りました。

〔たぶん、一応、買いました(^^;))

だが、演奏の方は、当然ながらアレで、

ワタシに対してはパンクロックへの負のイメージを

さらに増強させるものになったのです。

そもそも彼女たちはニューヨークのパンクシーンから

頭角を表したわけではなく、

レコード会社の企画的に生み出されたバンドだったのです。

そのうち、ニューヨークだけでなく、

ロンドンでもパンクが盛り上がっている、

というニュースが伝わります。

音楽評論家の大貫憲章氏が中心となって、

ダムド、ザ・クラッシュ、

そしてセックス・ピストルズというバンドの噂を耳にします。

ただし、ライブが話題になっても、

肝心の音源の方はロクに日本に入ってきませんでした。

また、自分の方もパンクロックを扱ったラジオを

積極的に聴かなかった側面もあります。

ザ・クラッシュのデビューアルバム「白い暴動」は

1977年4月8日に発売されていますが、

あまり印象がありません。

のちに聴き直して、多大な影響を受けるのですが。

初期のパンクロックの醍醐味はなんといってもライブでした。

観客と一体に、あるいは敵対しながら繰り広げる、

激しいライブパフォーマンスこそが、パンクロックで、

いざ、レコーディングスタジオに入ると

もともと演奏力のない彼らは、

その荒々しい魅力を10分の1も表現することができなかったのです。

そもそもザ・クラッシュは

セックス・ピストルズのステージを見たミック・ジョーンズが

楽器の全く弾けなかったポール・シムノンを誘って

結成されたわけですが、

おおもとのセックス・ピストルズのほうは

その過激なステージや、

それに伴って起こった演奏会場のボイコットなどで

メディアの注目を集めて、さまざまなニュースは流れてきていたが

肝心の音のほうが、ほとんど入ってこない。

レコードデビューに関しては、EMIと契約し

「Anarchy in the U.K.」でシングルデビューするもののすぐに契約破棄、

A&Mからセカンドシングル「God Save The Queen」をリリース予定であったが

またも契約を破棄されてしまう。

最終的にヴァージンレコードから発売されたこの曲は、

本国イギリスでは日中は放送禁止、

日本ではなんと一切放送禁止のAランク指定になってしまった。

そして、1977年10月にリリースされた

アルバム「Never Mind the Bollcks」(邦題:勝手にしやがれ!!)

を、聴いたとき、ワタシは衝撃を受けるのでした。

何に衝撃かといえば、まずはその音です。

それまでのパンクロックのレコードといえば、

例えばザ・クラッシュのファーストがそうであるように

チープで薄っぺらくスカスカの印象でした。

ところがこのレコードをプロデュースしたのは

大物プロデューサーとして超有名なクリス・トーマス。

スティーブ・ジョーンズのギターを何重にもオーバーダビングして

分厚い音を作り上げ、

新加入のシド・ヴィシャスはあまりにもヘタクソなので、

ベースはギターのスティーブ・ジョーンズに演奏させた。

まあ、この辺の裏話は、当時は知る由もなかったわけですが。

そして、次に驚いたのは楽曲の見事さ。

それまで、パンクロックというと直線的で平板な曲ばかり

(それがそもそもパンクロックなのですが)

でしたが、このアルバムの楽曲はストレートなインパクトを貫きながら、

曲の個性が際立ち、抑揚をみせています。

これは。主として作曲を担当した

ベースのグレン・マトロックの才能なのですが、

彼はこのアルバムのレコーディング前に脱退していました。

そして、このアルバム最大の魅力は、

圧倒的なジョニー・ロットンの歌唱です。

ガーゼのシャツに安全ピン、ツンツンのパンクヘアーが

パンクロックのアイコンにもなった彼のボーカルは、

巻き舌のコックニ―なまりの激しいシャウトで、

スピーカーからも唾が飛んできそうな迫力でした。

それまで、聴いたことのないような、

その下品さ、わいせつさが、歌詞の過激なメッセージとともに

ストレートに耳に飛び込みます。

だいたい「God Save The Queen」なんていう

イギリス国歌と同名の曲で、女王のことを

「アンタは、人間じゃねえ」

なんて喚き散らす歌詞が、よくレコードになったもんだ。

ちなみにこの曲は放送禁止になっていたのに

全英シングルチャートで初登場11位、

翌週には2位まで上がりました。

なんていうことで、

ワタシはパンクロックに対する考え方を大いに改めるわけですが、

いきなりハードロック野郎から、すんなりパンク小僧になったかといえば

さにあらず。

この間まで学園祭でベルボトムにロンドンブーツで

「スペース・トラッキン」を演っていた身としては、

従来のロックをすぐさま否定することはできず、

果たして、どちらに進むべきか、と思いあぐねていました。

そんな中、もやもやしながら大学受験に失敗し、

浪人生活に身をやつすこととなったのでした。

(これは単に学力不足でパンクロックとは無関係ですが・・・。)

来年、大学に入ったら、バンドやるぞ。

と思いながら、予備校に通い、朝から深夜まで受験勉強。

だが、その未来のバンドはまだその時点では

従来型のハードロックバンドを考えていました。

2020.05.12

高橋君は高校の同級生。

中学は別々だったが

ふとしたことからお互いロック好きであることがわかり、

帰る方向が一緒だったので、

学校帰りに自転車でよくロック談議をしたものです。

当時、市内の公立中学は男子は強制的に坊主頭にされており、

彼もワタシも知り合ったころはともに坊主頭であったが、

次第に髪を伸ばして、長髪(当時はロン毛という言葉はない)

になっていきました。

そんな「ロックな」彼がある日、

「オグラ、すげーカッコいいレコードがあるぜ。」

といい、貸してくれたのが、このレコード。

「明日無き暴走/ブルース・スプリングスティーン」

1975年8月発売。

1975年8月末の発売ですから、

おそらく高校1年生の秋、

ようやく2人とも春から延ばし始めた髪の毛が伸びてきたころだったかも。

その後、彼は、髪を茶色に染めロバートプラントみたいな

くるくるパーマをかけて学校に来るようになったのですが。

当時の足利高校は校則は極めて緩かったので、

教師に嫌味を言われることはあっても、

髪形を改めるようには言われなかったようです。

当時はCDではなく30センチのLP。

大きいのでビニール袋に入ったレコードを

自転車の前のカゴに斜めに入れ、

さっそく自宅に帰って取り出しました。

ともかく、このジャケットにやられました。

ロック史上カッコイイジャケットのベスト5には入るんじゃないかな。

当時のLPジャケットは1枚のヤツと見開き型があったのですが、

これは、見開き型。

ジャケットを開くと表と裏は1枚の写真になっており、

彼の盟友、Eストリートバンドのサックス奏者

クレランス・クレモンスとの2ショットも

バッチリ決まっています。

そしてすべてはB面の1曲目、

タイトルチューンの「Born To Run」に尽きる。

はっきりいってLPには全8曲入っているけど

この曲1曲あれば、他はいらない、というほどの完成度。

名曲中の名曲です。

都市の日常の中でうつうつと過ごす毎日からの脱出を歌う歌詞。

英語なので全ては理解できないが、

「Born to Run」という明快なタイトルと、

断片的な知ってる単語の羅列により、

ブルースのメッセージはストレートに伝わった。

そして、全編を貫く、この楽曲の疾走感。

ああ、オレはこんなところで、

いつまでもうだうだしててはいけないのだ、という焦りと、

これをぶち破って走り出さなければいけないんだ、

という、何か、前に進むエネルギーを与えられた感じでした。

翌日、学校で高橋くんに会いました。

「なあ、オグラ、凄かっただろ。」

「いやー、カッコよかったー。」

「だろ、オレたちは走るために生まれてきたんだぜ。( `ー´)ノ」

「(゚Д゚;)」

「なんちゃって。」

ワタシはその後もブルース・スプリングスティーンが好きだが、

大ファンというわけでもなく、

ニューアルバムが出るごとに買い求める、

というわけでもありませんでした。

ブルース・スプリングスティーンのスタイルは

ロック・バンドというよりは、シンガーソングライター。

デビュー当時はタンクトップを着たボブ・ディラン、

とも言われてました。

むしろ、高校時代聴いていたのは、ロック、ハードロックが中心で、

レッド・ツェッペリン、ディープパープル、ユーライア・ヒープの

ブリティッシュハードロック御三家をはじめ、

バッド・カンパニーから遡ったフリー、

クリームやマウンテン、ジミ・ヘンドリックスなどの

当時古典になりつつあった名作、

リアルタイムではモントローズやZZトップ、エアロスミス、ストーンズ、

そしてBTOやグランドファンクなどのアメリカンロック、

ロイ・ブキャナンやロビン・トロワ―などのソロギタリスト、

レーナ―ド・スキナードやオールマンなどのサザンロックまで、

ロックと名の付くありとあらゆるものを聴き漁っていました。

でも「影響を受けたレコード」となると、

このレコード、厳密には「この1曲」を上げたいとおもいます。

音楽活動というよりは人生に影響、かも。

この手の出会いは年齢が大事で、

仮に、もしワタシがもっと若くて中高生のころ尾崎豊を聴いていたら、

「尾崎病」になっていたかもしれない。

だが、尾崎豊は6歳下で、

彼がデビューしたのは、ワタシが大学5年生だったので、

その時には「青臭いお子ちゃま」にしか聞こえませんでした。

今でも「明日無き暴走」を聴くと、心が震えます。

青春前期の、不安と、不満と、いらだちと、そして欲望と、

そんなもろもろがマグマのようにドロドロと心に渦巻いていた、

あの時代です。

そんなわけで、

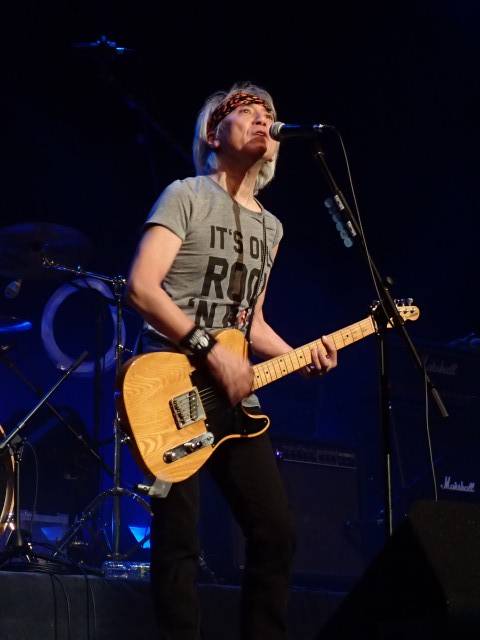

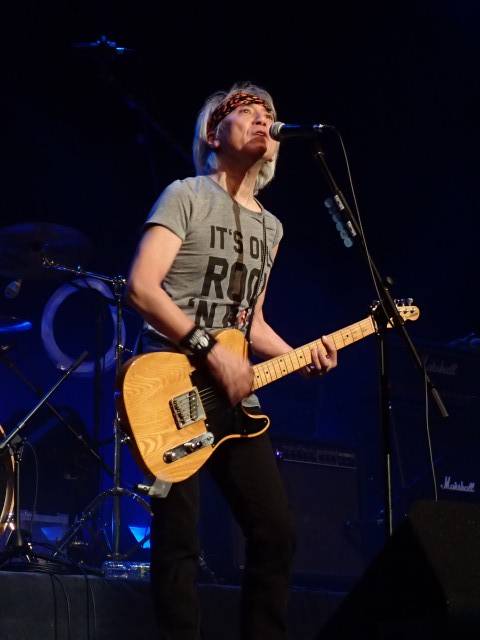

ナチュラルのテレキャスター、黒ピックガードは、

ワタシにとってはキース・リチャーズよりも

ブルース・スプリングスティーンなのです。

2020.05.11

さて、3枚目のアルバムはコレです。

1974年6月リリース、「バッド・カンパニー/バッド・カンパニー」。

当時ワタシは中学3年生の1学期、サッカー部もあと少し

夏になったら高校受験の勉強をはじめなくては、という時期でした。

当時ロックバンドの花形といえば

なんといってもリード・ギタリスト。

ディープ・パープルのリッチー・ブラックモア、

レッド・ツエッペリンのジミー・ペイジ、

もう解散していたけどクリームのエリック・クラプトン、

BBAのジェフ・ベックなどはギターキッズのあこがれでした。

だが、ワタシはロックバンドの魅力はパワフルなボーカルだ、

と思っていました。

リッチー・ブラックモアやジミー・ペイジとステージで渡り合う

イアン・ギランやロバート・プラントのボーカル、

その激しいシャウトにあこがれ、

これぞ、ロック、カッコイイ、と思っていました。

雑誌「ミュージック・ライフ」は

「サッカーマガジン」とともにワタシの愛読誌で、

ロックの情報源として隅々まで読みたおしていました。

その中で1974年、期待の新人、として取り上げられていたのが、

「クイーン」と「バッド・カンパニー」でした。

「クイーン」のデビューアルバム「戦慄の王女」は

本国イギリスでは1973年7月の発売でしたが、

日本では半年遅れの1974年3月25日発売。

当時こういうことは普通で、

エアロスミスなどは日本ではセカンド、サードのあとに

ファーストアルバムが発売になったと記憶しています。

いっぽうの「バッド・カンパニー」は

「戦慄の王女」から約3か月後の

1974年6月に発売になっています。

同じころにデビューしたブリティッシュ・ロックのバンドとして

この2バンドはことあるごとに比較されました。

いまでこそ、クイーンは

世界中に知らない人はいないくらいの超有名バンド。

かたやバッド・カンパニーについては

そこそこのロック・ファンならば知っているが、

一般にはほぼ知られていない存在になっていますが、

その頃は、圧倒的にバッド・カンパニーの方がメジャーでした。

で、ワタシも、クイーンもまあ好きだけど、

どちらかと聞かれれば断然バッド・カンパニー派でした。

ブルースをベースにしてはいるが、キャッチ―さも兼ね備え、

シンプルなロックをポール・ロジャースの圧倒的なボーカルで聴かせる

本格派ロック・バンド。

ボーカル押しのワタシとしては、

彼こそがロック・ボーカルの究極の理想形で、

それは、今も変わりません。

加えて、決して派手なプレイはないが

ツボを押さえたギターワークで曲を盛り上げるミック・ラルフス。

静かな存在感とコーラスで曲を固めるベースのボズ・バレル。

フリー時代からの盟友で無駄のないタイトなドラムをたたくサイモン・カーク。

全てはポール・ロジャースの歌を際立たせるアンサンブルになっていました。

この点が、フリー時代の

むせび泣くような、またあるときは引き裂くような

個性的なギターを弾くポール・コゾフ、

前に出て、時にはギターをバッキングにリードプレイをする

アンディ・フレイザーのベースプレイとは

明らかに趣を異にしています。

後追いで「フリー」も大好きになり、

全アルバムをそろえたのですが、

リアルタイム、という縛りで今回はバッド・カンパニーです。

シンプル、というのは当時のバッド・カンパニーを評するとき

枕詞のごとく用いられた形容詞ですが、

その裏には、複雑多様化した当時のロックシーンがありました。

T-REXやデヴィッド・ボウイのように

きらびやかな衣装と派手な化粧を施したグラムロック。

シカゴやブラッド・スウェット&ティアーズのような

ホーンセクションを入れてジャズのテイストを取り入れたブラス・ロック。

ピンク・フロイドやイエスのように、

クラシックや実験音楽の要素を取り込んだプログレッシブロック。

アリス・クーパーやジェネシスのように

ライブに演劇性を持ち込んだシアトリカル・ロック。

サンタナはロックにラテンのリズムを取り入れ、

オシビサはアフリカンビートを持ち込んだ。

ドラッグのため長く一線から遠ざかっていたエリック・クラプトンは

当時ジャマイカのローカルミュージックにすぎなかった

レゲエを出汁にしてロックシーンに返り咲きを果たしました。

そして、そのころロック界に「侵入」してきたファンク・ビート。

黒人音楽から拝借した16ビートは、

アヴェレイジ・ホワイト・バンドなどファンク専門のバンドだけではなく、

ディープ・パープルの「Gettin’ Tighter」(1975)や

レッド・ツェッペリンの「Trampled Underfoot」(1975)など、

老舗のハードロックバンドも演奏に取り入れ始めた。

この流れはのちにソウル・ミュージックと融合したディスコサウンドと

ジャズに接近してクロスオーバーからフュージョンへ続く

二つの流れに分派してゆく。

このような○○ロックが広く展開した時に

アタマに何もつかない「ロック」を見直そう、

というのがバッド・カンパニーのスタイルで、

その外連味のないスタイルが、

ロック・ファンの人気を呼んだのでした。

この考え方は、その2年後に起こる

パンク・ムーブメントの精神とも共通する部分がありますが、

決定的に違うのは、

演奏技術すら否定したパンクに比べて、

彼らは安定したテクニックを持っていた、ということ。

ポール・ロジャースとサイモン・カークは元フリー、

ギターのミック・ラルフスは元モット・ザ・フープル、

そして、ベースのボズ・バレルは元キング・クリムゾンと、

いわばそのちょっと前にはやったスーパーグループでもあったのです。

当時同じようなバンドというと、1976年の「KGB」が思い浮かびます。

バターフィールドブルースバンド出身で大物ギタリスト、

マイク・ブルームフィールドが、

ベック・ボガード&アピスのカーマイン・アピス、

ブラインド・フェイスのリック・グレッチらと結成したスーパーグループ。

このバンドも好きだったが、確かアルバム1枚で解散したような・・。

音はバドカンよりはずっとアメリカンな

ファンキー、ソウルミュージックのテイストでしたが。

さて、バッド・カンパニーの話に戻ります。

このアルバムは宝物のように大事にしていて、

傷なんか絶対つけないように

普段は勉強なんかしながら聴くのは

カセットテープに録音したものだったが、

中間、期末などの定期テストが終わった日とかには、

親に絶対に部屋に入るな、といったうえで、

厳かにレコードをかけ、何もせずに黙って座って

一人ロックを満喫していました。

そんなある日、ビッグニュースを耳にしました。

なんと、「バッド・カンパニー」が来日公演を行う。

これは、ぜひ、行きたい。

しかし、あろうことか、その日程は3月3日。

県立高校の入試のわずか10日前でした。

当時、山口百恵ちゃんのファンだったワタシは、

お正月映画の「伊豆の踊子」を見に行きたい、

といったのですが

入学試験直前に映画など見にいってはいけない、

と、親に禁止された経緯がありました。

お正月の映画がダメなのだから、

10日前の、それも東京でのロックコンサートなんか

許可が出るはずはない。

今度来たときは何が何でも絶対行くぞ、ということで、

そのコンサートは泣く泣く断念しました。

そして、晴れて高校に合格したワタシは、

その代わりというわけではありませんが、

4月19日、入学直後、

クイーンの初来日公演を友人たちと日本武道館まで見に行きました。

そして、同じく4月公開になった山口百恵ちゃんの

主演映画第2作「潮騒」も映画館まで見に行きました。

しかし、残念ながらバッド・カンパニーが

来日公演をすることはその後二度とありませんでした・・・・・。

ともかく、バッド・カンパニーは

ワタシが、そのデビューからリアルタイムで追っかけた、

最初のフェイバリット・バンドだったわけです。

2020.05.10

影響を受けたレコード2枚目はコレです。

1974年2月発売、当時は日本語タイトル「紫の炎」で知りました。

ワタシが中学2年生の3学期ということになります。

そのころワタシは「フォーク少年」で、

その前年11月の学園祭ではクラスメイトと

フォークグループを組んで、

井上陽水やかぐや姫の曲を、はじめて人前で演奏しました。

さて、当時の音楽ソースといえば、

もっぱらラジオ。

ところが、ラジオでかかるのは洋楽でもいわゆるヒットポップスが中心で、

1,973年から74年にかけては

「イエスタディ・ワンス・モア/カーペンターズ」や

「グッバイ・イエロー・ブリック・ロード/エルトン・ジョン」あたりは

よく耳にしました。

同時期のヒット曲「恋のウォータールー」は

まだビヨルン&ベニー名義で、のちにABBAを名のります。

そんな、日々に、ラジオでこのアルバムのタイトル曲

「紫の炎」を聴いたときの衝撃は忘れられません。

たしか、土曜日の午後のFMの番組。

普通3分前後のヒット曲が多い中で、

この6分を越える長尺の「紫の炎」がノーカットでオンエアされました。

うわー、なんだこれは。

強烈なイントロのリフ、迫力のボーカル。

そして畳みかける超絶のギターソロ。

リッチー・ブラックモアのギターは

ロック童貞の中学生を圧倒するテクニックでした。

続いてはキーボードソロ。

おそらく一番乗っていたころのジョン・ロードのプレイは、

クラシックのテイストもあってそれまで聴いたことがない世界でした。

しかも、長い、長い。

まだ、続くのか?

気がつけば、自室で椅子から立ち上がり、

ノリノリでリズムをとっていました。

そしてイアン・ペイスのロールを多用した

ドライブ感あふれるドラムに導かれて

怒涛のエンディングへ。

曲が終わった時の多幸感は、

なにかヤバいクスリを使ったあとのようでした。

たぶん、この瞬間、自らの指向がロックに定まったと思います。

ディープ・パープルもレッド・ツェッペリンも名前は知っていたが、

実際にきちんと聴いたことはありませんでした。

レコード店に行くと、当時はジャンル別で「ロック」の棚は一番前にあり、

さまざまなアーチストのアルバムが並んでいましたが、

LPレコードはよほどのことがないと買えない高価なものでした。

上に兄弟もなく、年上の友人もないので、

ラジオで聴く以外は洋楽を耳にする機会はなかったのですが、

こういった本格的なロック・ミュージックは

ヒットチャートには載らないので

なかなかオンエアされませんでした。

しかもこのときワンコーラスかツーコラスでフェイドアウトせずに

フルコーラスかけてくれたこのラジオ局がスバラシイ。

多分土曜日午後はNHK-FMがリクエストアワーとかいう、

ローカル局の番組をやっていたので

NHK宇都宮かNHK前橋かのどちらかだと思います。

その後ワタシはロック一筋にハマっていき、

雑誌や、ラジオ、そして友人を通じてあらゆる情報を集め

ロック浸りの学生時代を送ることになるのです。

その時のディープ・パープルが第3期にあたり、

イアン・ギラン、ロジャー・グローバーに代わって、

トラピーズのグレン・ヒューズと

元ブティック店員のデビッド・カバーデイルが

オーディションで選ばれた新メンバーであることを知ります。

後追いで第2期ディープ・パープルの傑作

「マシン・ヘッド」「ライブ・イン・ジャパン」などを聴き、

やっぱ、ディープ・パープルは第2期がベストだな、

イアン・ギランはスゴイな、

ということになるのですが、

影響を受けた、ということにおいては

この「紫の炎」を上げざるを得ません。

しかし、当時ワレワレロック小僧の間では、

評価がイマイチだった新参者のデビッド・カバーデイルくんが、

後々あれほどの大物になるとは・・・・。

とこかく、このアルバムを機に、

ロック小僧になったワタシは、

寝ても覚めてもロックのことばかり、

(いや、半分は女の子のことも)考えるようになり、

その1年後高校に進学し、

ロックな高校生になってゆくのでした。

2020.05.09

コロナ禍のため、facebookでは、いろいろなリレーが回っていますが、

次のようなものが回ってきました。

イギリス発のタイムラインリレー。

自分の音楽の嗜好に影響を与えたレコード10選。

10日連続で1日1枚投稿。

説明、評価不要、ジャケットだけでOK。順番も関係なし。

どなたかに毎日同じことをして頂くようにお願いするミッションになっています。

***************************************************************************************

これがナント3者から指名受けちゃいまして。

まあ、遊びなんでそこは固く考えずに、

3人からでもOKでしょう。

**********************************

さて、この60年間に聴いた膨大なレコードの中から10枚を選ぶ、

というのはなかなか至難の業で。

なんせ、今保有してるレコード、CDの枚数が

ゆうに3000枚はあると思われ・・・。

そこで、縛りとして

①リアルタイムで聴いている音源

②1アーチスト1作品

ということにしました。

これをブログで詳しく解説します。

さて1枚目はコチラ。

ご存知ビートルズ、赤盤、青盤、と呼ばれるモノ。

正確には「ザ・ビートルズ1962年~1966年」

「ザ・ビートルズ1967年~1970年」

といいます。

リリースは1973年4月ですから、ワタシが中学2年生。

だが、LPレコード2枚組×2のこのレコードは、

ワタシは所有していませんでした。

当時LPレコードは1枚2500円前後、2枚組のこの盤は

3000~4000円はしたはず。

なかなか、手が出ませんでした。

それを裕福な(?)同級生が所有しており、

それを借りてカセットテープに録音したのです。

ちなみにその同級生とは、何を隠そう薬局のコミネくんです。

彼は同級生の中でもませていて、

家庭教師の大学生からこのレコードを勧められ、

親に頼んで買ってもらったらしい。

さて、中学2年生といえば、ワタシのロック元年で、

その黒船がまさにこのレコードでした。

中学生になり自室でラジオを聴くようになり、

当時流行っていた井上陽水、かぐや姫、よしだたくろうなどの

フォークソングにまずハマりましたが、

ラジオから流れる洋楽ポップスにも親しみを感じるように

なっていったのです。

すでにビートルズが解散して3、4年たっていました。

ビートルズは昭和40年代初頭には日本でも「社会現象」でしたから、

その名前は小学校のころから当然知っていましたが

それはニュースで耳にする、

「悪しき若者文化」「反社会的な不良の音楽」

というレッテルの貼られたものだったのです。

いや、まさか、あのビートルズを自分が好きになるとは、

と、我ながらあせった感じすらありました。

これをきっかけにロックミュージックというものに興味を持ち、

その後完全にロックの虜になって、

自分の生き方、モノの考え方に大きな影響をうけ、

さらにそれが今も続いていて、

「ロックな耳鼻科」などというブログを書くことになろうとは。

今聴いてもこの2枚組×2の選曲は絶妙です。

そして赤盤の1966年を最後にビートルズはライブ活動をやめ、

青盤の1967年以降はスタジオワークが中心の

レコーディングアーチストに変わっていきます。

この辺のバンドスタイルの切り替えも、

アルバムを4枚組1セットではなく

2枚組×2セットにすることによって実に上手く表現されています。

ワタシのような「新参者」は、

最初はヒット曲満載のキャッチ―な赤盤の方に耳を奪われすが、

聴きこむうちに青盤の奥深さに魅了されていく

という仕組みになっています。

実はともに2枚組ですが、赤盤の演奏時間は短く63分。

青盤は90分近くあります。

なので、カセットテープに録音する場合、

青盤は通常のLP用の90分テープ(C-90)だが、

赤盤はうまくタイミングを合わせると

60分テープにピッタリ収まります。

当時ソニーのカセットテープは3種類。

C-60が赤色、C-90が緑色、C-120が水色でデザインされていました。

赤盤をC-60、青盤をC-90に録音して聴いていたワタシとしては

ビミョーに赤盤、緑盤だったりのイメージもあります。

2020.01.31

果物は好きではないで、出されてもほとんど食べないし、

まして、自分で買うことはまずないのであるが、

ミカンだけは別格である。

お正月に子供たちが帰ってきたとき、

妻がミカンを買ってきて、リビングにおいていた。

ワタシもついでに時々いただいていたが、

子供たちが帰ったあと、

何となく口さみしいので、

今度は自分で買ってきた。

三ケ日みかん、というと、

あの「三ケ日原人」の「三ケ日」か。

ということは、このミカンは

愛媛や和歌山産ではなく、静岡県産だな。

高校時代の日本史、教科書の初めの方には

「日本の始まり」とか「日本のあけぼの」とかいう章から始まります。

そこに出てきたのが「明石原人」「葛生原人」と

この「三ケ日原人」であった。

まだ「吉野ケ里遺跡」も「三内丸山遺跡」も発見されてはおらず、

「三ケ日原人」は「登呂遺跡」「岩宿遺跡」「大森貝塚」などとともに、

必須暗記事項だったので、40年以上たった今でもよく覚えています。

そういえば、ここ足利市にほど近い葛生町(現佐野市)から出土した

「葛生原人」は後年の研究によって、

古代人の骨ではなく、他の動物の骨と新しい人骨ということがわかって、

「原人」の存在は完全に否定されているそうです。

そうか、とおもい「三ケ日原人」を調べると、

なんとこちらも、出土した骨は縄文時代の人骨であることが判明し、

原人説は否定されているという。

まあ、葛生原人の方は人骨も15世紀だというから、

縄文時代ならまだマシですけど、

そんなわけでこちらも教科書からは消えているらしい。

気になって明石原人を知らべると、

こちらはなんと東京大空襲で標本が焼失しており、

その後の新しい技術による詳しい鑑定が行われていないとのこと。

方形周溝墓や三角縁神獣鏡、漢委奴国王金印なんかは大丈夫だろうか・・・。

そういえば、近年、源頼朝像や足利尊氏像と呼ばれてきた絵画は、

実は別の人だった、ということになっているらしいし、

聖徳太子の存在や業績すら怪しいとされてきているようです。

うーむ、あの頃一生懸命覚えたのだがなあ・・・・。

そう思うと、甘かったミカンが心なしかいくらか酸っぱい味に感じました。

2020.01.27

先週末から天気予報では、今晩から関東地方は雪の予報。

暖冬だが、逆に春先の気候になって、

湾岸低気圧が発達するらしい。

以前は毎年、1,2回は雪が積もったものだが、

ここ数年、雪かきはほとんどない。

2014年に買ったこのスコップはいまだ開封されず。

さて、今回はどうでしょう?

ワタシが小学生のころは雪が降ると先生は授業時間を1時間、

雪合戦大会に振り替えてくれた記憶があります。

今の子はそんな経験はないのでしょうか。

(もちろん、めったに雪の降らない関東地方の話ですが。)